保険証マスキング業務はなぜ対応が必要なのか?告知要求制限とは

2020年10月、被保険者等記号・番号等が「個人」単位になったことにより個人情報保護の観点から被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。

これに伴い、保険証を身分証明書に使用する場合は、データの保管方法や、マスキング確認業務の追加・見直しなど、eKYCを含む本人確認業務への影響範囲も大きかったのではないでしょうか?

そこで、今回は、事業運営者向けの「保険証の取り扱いのベストプラクティス」を紹介していきます。

告知要求制限とは

告知要求制限とは本人確認等を健康保険事業やそれに関する事務の遂行等の目的以外で、被保険者に対し保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることを禁止した法令をさします。

これは、令和2年10月1日より施工された、健康保険法をはじめとする医療保険法の改正により、被保険者記号・番号が個人単位化され、その結果プライバシー保護の観点から機微情報として扱われるようになったためです。

振り込め詐欺が社会問題となっていた2006年に全面施行され、2008年12月にはSIMカードの無断譲渡禁止、レンタル事業者による契約時の本人確認の厳格化の改正が行われています。

※健康保険法をはじめとする医療保険法の改正…

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」

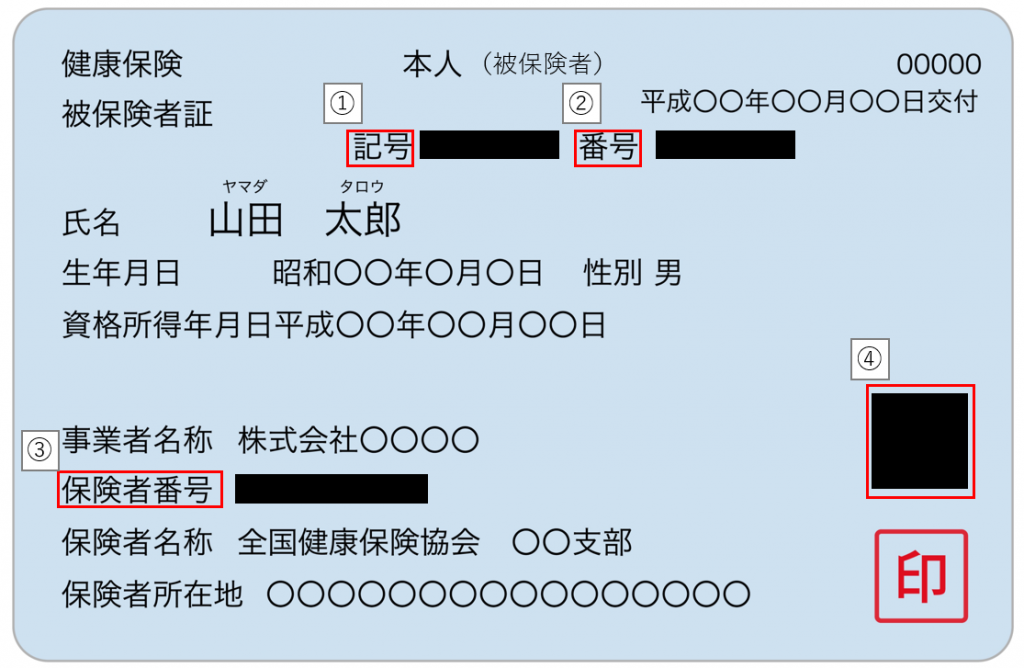

対象となる記号・番号等

では具体的に告知要求制限の対象となる記号・番号等はどこをさすのでしょうか?

表1

| 本人確認書類 | マスキング項目 | 法令 |

|---|---|---|

| 健康保険被保険証 | ・保険者番号 ・被保険者等記号・番号 |

健康保険法 |

| 船員保険被保険者証 | ・保険者番号 ・被保険者等記号・番号 |

船員保険法 |

| 私立学校教職員共済加入者証 | ・保険者番号 ・加入者等記号・番号 |

私立学校教職員共済法 |

| 共済組合組合員証 | ・保険者番号 ・組合員等記号・番号 |

国家公務員共済組合法 |

| 国民健康保険被保険者証 | ・保険者番号 ・被保険者記号・番号 |

国民健康保険法 |

| 共済組合組合員証 | ・保険者番号 ・組合員等記号・番号 |

地方公務員等共済組合法 |

| 共済組合組合員証 | ・保険者番号 ・被保険者番号 |

高齢者の医療の確保に関する法律 |

本人確認として保険証の提示を求める際の留意点

では具体的に、保険証の提示を受ける際にはどのような点に注意すればよいのでしょうか?

事業者は被保険者証の

- 提示を受ける場合…表1の記号・番号等を書き写してはいけない。

- 写しを取る場合…表1の記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと

- 写しの送付を受け取り、本人確認を行う場合…申請者にマスキングを施した写しの送付を求め、マスキングされた状態でそれを受け取ること。施されていない場合は提供を受けた側(事業者側)がマスキングを施すこと。

他注意点として、以下が挙げられます。

- 事業者側から申請者に対し、保険証の記号・番号等の告知を求めている様な説明をしてはいけない。(Webサイト上での説明表記などが該当します。)

- 被保険者証等にQRコードがある場合、読み込んだ場合にも該当箇所へのマスキングを施す必要がある。

- 令和2年10月1日までに取得した被保険者証等の写しについては改めてマスキングを施す対応はもとめていない。

※参考文献:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html

3つのマスキング方法

ではマスキング処理をする際には、どのような手法が考えられるでしょうか?

マスキング方法については、大きく下記の3つに分類できます。

- アナログ方式

- BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)

- 自動方式

1.アナログ方式

まず、アナログ方式はユーザーもしくは事業者側でマスキングを行う方法です。具体的なマスキング方法としては下記が挙げられます。

- 鉛筆で塗りつぶす

- 付箋を貼る

- テープを貼る

- 紙を貼る

保険証のマスキングをする箇所

- ①被保険者等記号

- ②被保険者等番号

- ③保険者番号

- ④2次元バーコード(ある場合)

アナログ方式は一番導入が早く、シンプルな方法です。

アナログ方式でのマスキングは、ユーザーでマスキングを行う方法と、事業者側でマスキングを行う方法に分類することができます。

▼ユーザー側でマスキングを行う場合

メリット:事業者のコストが少ない

デメリット:ユーザーに正しく告知を行う必要がある(マスキング方法に加えて氏名、住所等を覆わないように告知が必要)、人的ミスが発生する可能性が高い、ユーザーに負担がかかる

▼事業者側でマスキングを行う場合

メリット:ユーザー側への告知等の必要がなく、担当者の認識統一で行える

デメリット:社内の工数がかなりかかる、人的ミスが発生する可能性がある

2.BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)

次に、BPOは本人確認や書類チェックの専門業者にアウトソーシングを行ってマスキングする方法です。この方法のメリットとしてはアナログ方式と比べ、社内やユーザーに負担がかかりません。

しかしながらこちらもコストがかかり、また人的な作業なのでミスが発生する可能性は否定できません。

3.自動方式

最後に、OCRやAIを使用して自動でマスキングを行うのが自動方式です。この方式では自動判定でマスキングを行うため、コストがかなり削減できます。

しかしながら、現在の技術では必ずしも100%正確にマスキングを行うことができるとは言えません。

これらの方法を比較すると、自動方式でマスキングを行い、人の目によってマスキングを確認するのが、コストが低く、精度の高いマスキングができると言えるのではないでしょうか。

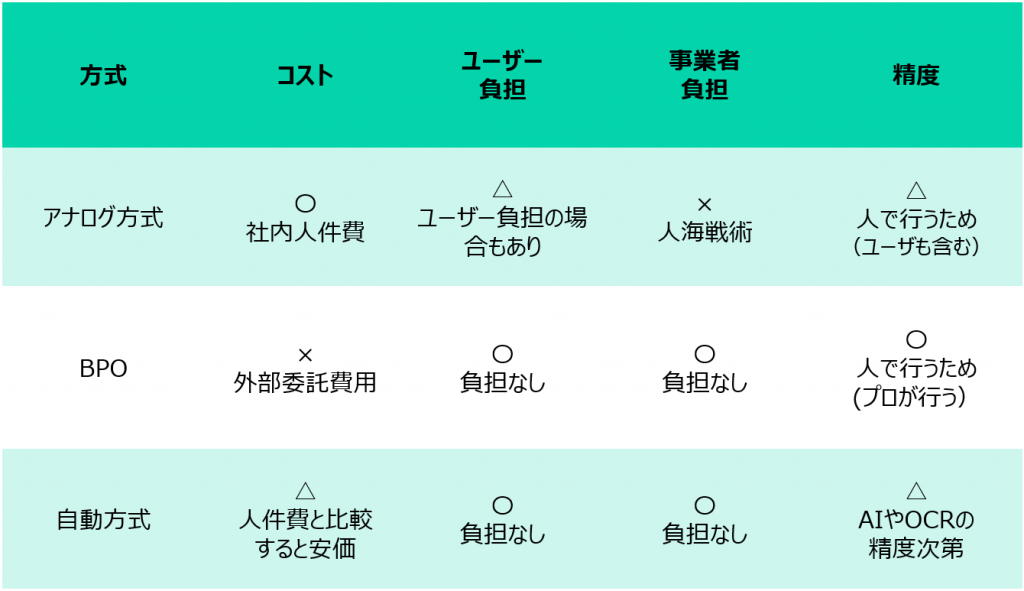

3つのマスキング方法の比較

3つのマスキング方式を紹介しましたが、コスト、ユーザー負担、事業者負担、精度(ミスの有

無)の4つの軸で評価をした場合、最適解はBPOまたは自動方式と言えます。

BPOと自動方式の違いは、ずばりコストと精度です。この2軸を比較しながら自社に適した方式で運用いただくとよいでしょう。

予算が潤沢にあり、100%に近い精度を求める場合→BPO。

ただし、精度についてはBPO会社の組織体制や教育環境によって変動する可能性があります。

低予算かつ、ある程度の精度を求める場合→自動方式。

ただし、精度については、高精度のOCRやAIを使えば100%近くなる可能性もあります。

いずれにせよ、アナログ方式は処理件数の増加に伴い、人的工数やコストも増え続けるため、早めの打ち手を考えることをお勧めします。

保険証の扱いは個人情報保護の観点からユーザーにも事業者にも負担が増えることになりました。とはいえ、普及率の観点から汎用的な本人確認書類であることは変わりありません。

よって、法令に従い、正しく運用できるように自動化を図っていくことが重要です。

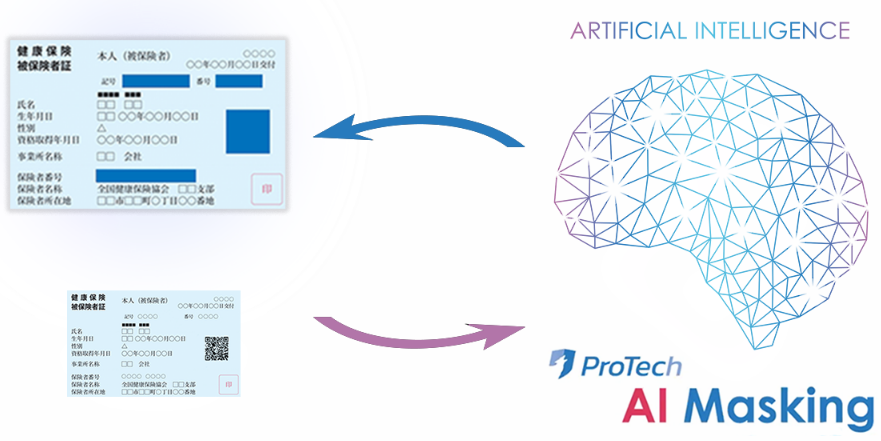

自動マスキングサービス「ProTech AI Masking」

株式会社ショーケースが提供する自動マスキングサービス「ProTech AI Masking」ではAIを使って自動的にマスキングを行うだけでなく、ご希望に応じてBPOによる最終チェックも行い理想的なマスキングも実現できます。

【サービスの特徴】

- 低コストで導入可能

- 24時間/365日対応可能

- 様々な仕様のサイトに対応可能

- 保険証だけでなく様々な本人確認書類にも対応可能

- 高性能のマスキング精度