マイナンバーカードのスマホ搭載とは?概要を分かりやすく解説

はじめに

今まではAndroidのみの対応だったマイナンバーカード機能のスマホ搭載について、2025年6月24日からiPhoneにも対応が開始しました。

(参考:デジタル庁「iPhoneのマイナンバーカード」)

「マイナンバーカード機能をスマホに搭載するとはどういうことだろうか?」「マイナンバーカード機能をスマホに搭載することでどんなメリットやデメリットがあるのか?」「Androidはどうなっているんだろうか?」と疑問を持たれている方もいるかと思いますので、本記事では「マイナンバーカード機能のスマホ搭載に関する概要及びメリット・デメリット」について解説していきます。

マイナンバーカードのスマホ搭載とは?

マイナンバーカードのスマホ搭載とは、マイナンバーカードのうち「電子証明書機能を自身のスマートフォンに搭載すること」を指しています。端的に言うと、マイナンバーカードと同等の機能をスマートフォンに搭載し、マイナンバーカードを物理的に持ち歩かなくてもスマートフォンで同じ本人確認が行えるということです。

電子証明書機能とは?

以下の2つの機能のことを指します。 スマホに電子証明書機能を搭載することでこの2つの機能を物理的なマイナンバーカードを使わずに、スマホだけで証明が可能になります。

1.スマホ用署名用電子証明書

オンライン上で申込や契約等の電子文書を作成・送信する際に利用されます。 その利用者が作成・送信した電子文書が「利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができる機能です。

2.スマホ用利用者証明用電子証明書

マイナポータルなどにログインする際に利用されます。 ログインをした者が、本人であることを証明することができます。

マイナンバーカードのスマホ搭載でできること

現状提供されているサービスは主に以下のような4つのサービスがあります。

1.マイナポータルの利用

・さまざまな行政手続きをオンラインで申請できます

例:子育て支援、引っ越し手続き、確定申告など

・さまざまな自己情報を閲覧することができます。

例:薬剤、検診情報、母子手帳など

2.コンビニ交付サービスの利用

各種証明書のコンビニ交付サービスが利用できます。 住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書が、コンビニエンスストア等の店舗で取得できます。

3.(今後)各種民間サービスのオンライン申込・利用

・銀行・証券口座の開設や携帯電話回線の申込、キャッシュレス決済申込など

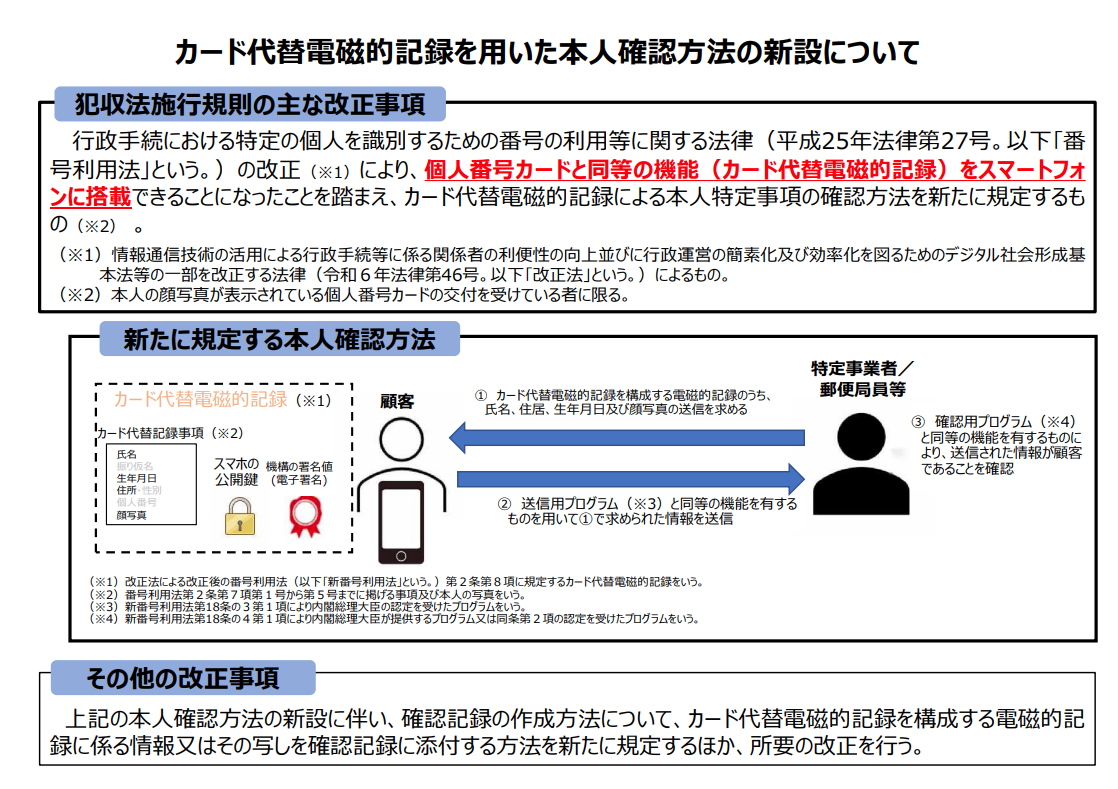

犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法では、マイナンバーカード機能がスマートフォンに搭載できるようになったことを踏まえ

スマホのマイナンバーカード機能を利用した本人確認方法を新たに規定する法改正が進められています。

(参考:警察庁「「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について」概要資料)

4.(今後)健康保険証としての利用

今後健康保険証としての利用ができるようになる予定です。

マイナンバーカードのスマホ搭載の現状(iPhone/Androidの場合)

現状、マイナンバーカードのスマホ搭載についてはiPhoneとAndroidで対応状況が異なります。

■iPhoneの場合

2025年6月24日からiPhoneにもマイナンバーカードの機能を搭載できるようになりました。

■Androidの場合

Androidでは既に2023年5月から利用ができるようになっています。

現在、Android端末のうち、約200の端末に搭載することができます。

(参考:マイナポータル「スマホ用電子証明書に対応している端末」)

マイナンバーカードのスマホ搭載 申込方法

以下の手順でマイナンバーカードのスマホ搭載について申込をすることができます。

1. マイナポータルアプリをインストールする。

以下の事前準備をしてください。

・実物のマイナンバーカード

・券面入力用暗証番号(数字4桁)

・署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)

2.トップ画面で、メニューをタップ

3. スマホ用電子証明書の申込

「スマホ用電子証明書を申請する」から、申込を行います。

マイナンバーカードのスマホ搭載の安全性は?

スマホ用電子証明書は、スマートフォンのGP-SE※という安全な場所に格納されています。

GP-SEとは?

GP-SEはスマートフォンの本体基盤に埋め込まれたSecure Element(SE)で、GlobalPlatform(GP)仕様に対応したJavaCard実行環境をプラットフォームとして有し、サービス提供者が開発したJavaアプレットをインストールして動作させることが可能なICチップです。

また、以下4つの観点から安全性が高いとされています。

1.GP-SEには必要最小限の情報のみ格納されている

「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報はスマートフォン内に記録されません。

2.GP-SEに記録されている情報を確認可能

マイナポータルアプリを利用してGP-SEに格納されている情報を確認することができます。

3.記録情報の盗取は困難

GP-SEに格納しているスマホ用電子証明書にはマイナポータルアプリからしかアクセスできないようになっています。 さらに、不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。

4.利用には暗証番号が必要

電子証明書ごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。

マイナンバーカードのスマホ搭載のメリット・デメリット

マイナンバーカードのスマホ搭載についてのメリット・デメリットは以下のようなことが挙げられます。

■マイナンバーカードのスマホ搭載のメリット

・物理的な本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)を持ち歩く必要がなくなる

スマホにマイナンバーカード機能が搭載すると、スマホさえあれば本人確認やサービス申込などができるようになります。

その為、物理的なマイナンバーカードや運転免許証といった本人確認書類を持ち歩く必要がなくなります。

・公的な手続きをする際に市役所などに行く必要がなくなる

スマホにマイナンバーカード機能が搭載すると、引っ越しなどの手続きをする際にわざわざ市役所などに足を運ぶ必要がなくなり、スマホ一つで手続きを完了することができるようになります。

・生体認証が利用できる

スマホにマイナンバーカード機能が搭載すると、マイナンバーカードをスマホにかざすこと+暗証番号を入力する必要がなくなります。 スマホの顔認証や指紋認証で本人確認ができるようになります。

■マイナンバーカードのスマホ搭載のデメリット

・スマホの紛失時や修理時、売却時に失効又は一時利用停止の手続きが義務付けられている

法律上、機種変更や下取・売却、廃棄、故障などによって、マイナンバーカードの機能を搭載しているスマホの利用をやめるときは、利用者自身で電子証明書を失効させることが義務づけられています。

(参考:デジタル庁「スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるときの手続」)

マイナンバーカードの機能を搭載しているスマホから失効手続を行うことによって、電子証明書が失効し、スマホ内の関連データも削除されます。 適切に電子証明書の失効手続が行われていない場合、スマホ内にスマホ用電子証明書が残ってしまいます。(スマホの端末初期化では削除されません。)

仮に残っていても、スマホを適切に管理、又はパスワードを知られていなければ、悪用はされませんが、スマホ内に残ったデータによる万が一のリスクを排除するために、マイナンバーカードの機能を搭載しているスマホの利用をやめるときには、確実に電子証明書の失効手続を行う必要があります。

公的個人認証サービス機能を搭載したオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」

株式会社ショーケースが提供するオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」では「公的個人認証サービス機能(マイナンバーカード認証)」を搭載しています。