【2027年4月改正予定】犯収法(犯罪収益移転防止法)とは?本人確認について解説

2027年4月の「犯罪収益移転防止法(犯収法)」施行規則の改正により、オンライン本人確認の方式として「ホ方式」「ヘ方式」「ト方式」「ワ方式」の4つが明確化されます。特に注目されているのが、マイナンバーカードを使った安全・確実な本人確認手段である「ワ方式(公的個人認証サービス)」と、これまで主流だった「ホ方式(撮影認証)」です。本記事では、これら2つの方式の違いや特徴をわかりやすく解説します。

本記事はJAFIC:Japan Financial Intelligence Center、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 が発行している「犯罪収益移転防止法の概要」(令和5年6月1日時点)の内容に基づいて解説いたします。

【2027年4月改正予定】犯罪収益移転防止法の改正内容

2025年2月27日に警察庁より、2027年4月1日に犯罪収益移転防止法の改正を行う方針が発表されました。改正の主なポイントは以下3点です。

- 本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法の廃止

- 本人確認書類の写しの送付を受ける方法の廃止

- 非対面で送付可能な書類の厳格化

1.自然人の本人特定事項の確認方法

「本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法」や「本人確認書類の写しの送付を受ける方法」は原則廃止(※1)となり、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化(※2)されます。

※1:一部のなりすましリスクが低い類型を除く。法人の被用者の給与等の振込口座の開設等。

※2:ICチップ付本人確認書類(運転免許書等)のICチップ情報の送信を受ける方法等、なりすましリスクが低い方法は存置する。

2.法人の本人特定事項の確認方法

本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法については写しの利用を不可とし、原本に限定する。

3.ICチップ付の本人確認書類を保有しない者への対応

ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として、一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本送付を受け、かつ取引関連文書を転送不要郵便物として送付する方法を残置するなど、補完措置を整備する。

現在、犯罪収益移転防止法施行規則に基づく、オンライン本人確認の方式として「ホ方式」「ヘ方式」「ト方式」「ワ方式」の4つが存在します。これまで主流だったのは「ホ方式(撮影認証)」ですが、2027年4月施行予定の犯収法改正により、本人確認書類の画像を送信する方法などが原則廃止されることとなりました。今後は、より厳格で安全性の高いマイナンバーカードの公的個人認証サービス(JPKI)に一本化される方針です。

現在の犯罪収益移転防止法施行規則に基づき、運転免許証の画像送信や顔写真のない本人確認書類を用いた方式を採用している特定事業者は、今後はICチップを活用した方式へ移行していく必要があります。

犯罪収益移転防止法(犯収法)とは

犯罪収益移転防止法(犯収法)は、マネー・ロンダリングやテロへの資金供給防止を目的として2007年に制定されました。犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

令和4年10月に犯罪収益移転防止法等を改正する法案が第210回通常国会に提出され、同年12月に成立しました。

特定取引業者による「特定業務」の「特定取引」には義務が課せられている

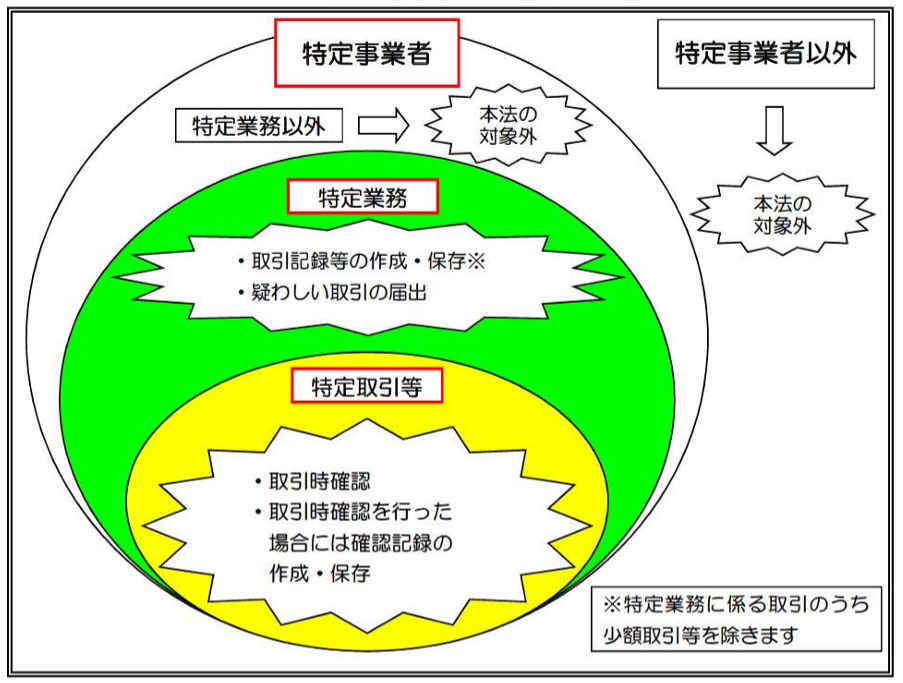

犯罪収益移転防止法では、対象となる事業者(特定事業者)に該当する場合、顧客と一定の取引を行う際に「取引時確認」を実施しなければならないと定められています。ただし、特定事業者が行うすべての業務が義務の対象になるわけではありません。

「特定業務」と呼ばれる範囲が定められており、その中でも特に「特定取引」にあたるケースで取引時確認が必要になります。

続いて、犯収法で用いられる専門用語をわかりやすく解説します。

犯罪収益移転防止法(犯収法)では、本人確認などの義務がある事業者を 「特定事業者」 と定めています。これらの事業者は、顧客と一定の取引を行う際に「取引時確認」と呼ばれる確認を行うなど、法令で定められた義務を負っています。

以下に、具体的な特定事業者は以下の通りです。

- 金融機関

- ファイナンスリース事業者

- クレジットカード事業者

- 宅地建物取引業者

- 宝石・貴金属等取扱事業者

- 郵便物受取サービス事業者

- 電話転送サービス事業者

- 司法書士等

- 行政書士等

- 公認会計士等

- 税理士等

- 弁護士等

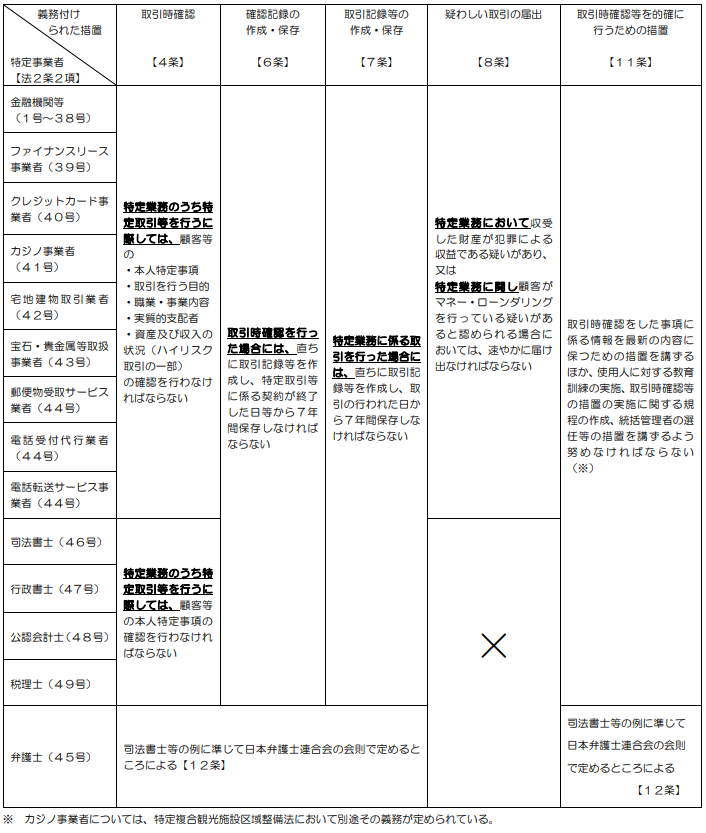

特定事業者の特定業務に課せられている義務は次の通りです。

- 取引時の確認

- 確認記録の作成・保存

- 疑わしい取引の届け出

- 取引時確認などを明確に行うための措置

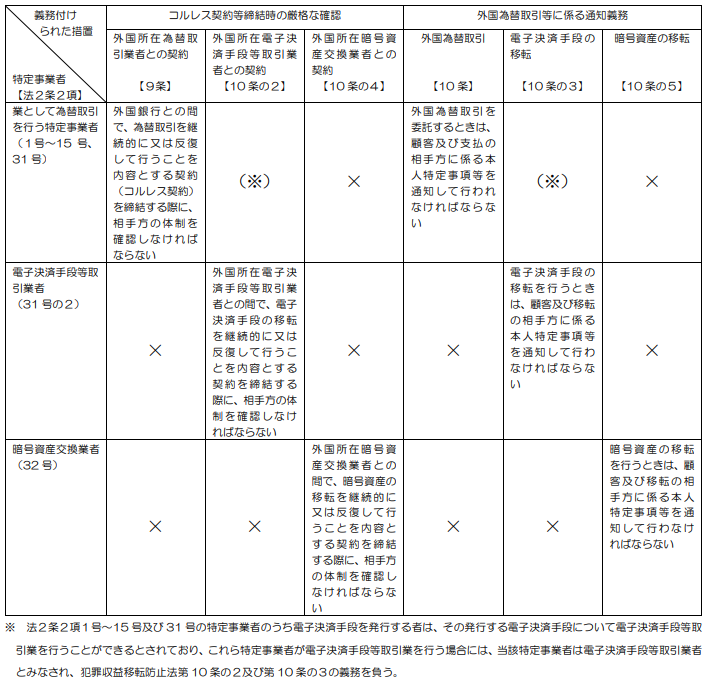

- コルレス契約等締結時の厳格な確認

- 外国為替取引等に係る通知義務

《特定事業者の義務の範囲》

特定事業者、特定業務、特定取引等をまとめたものが以下の図式です。

特定取引等とは

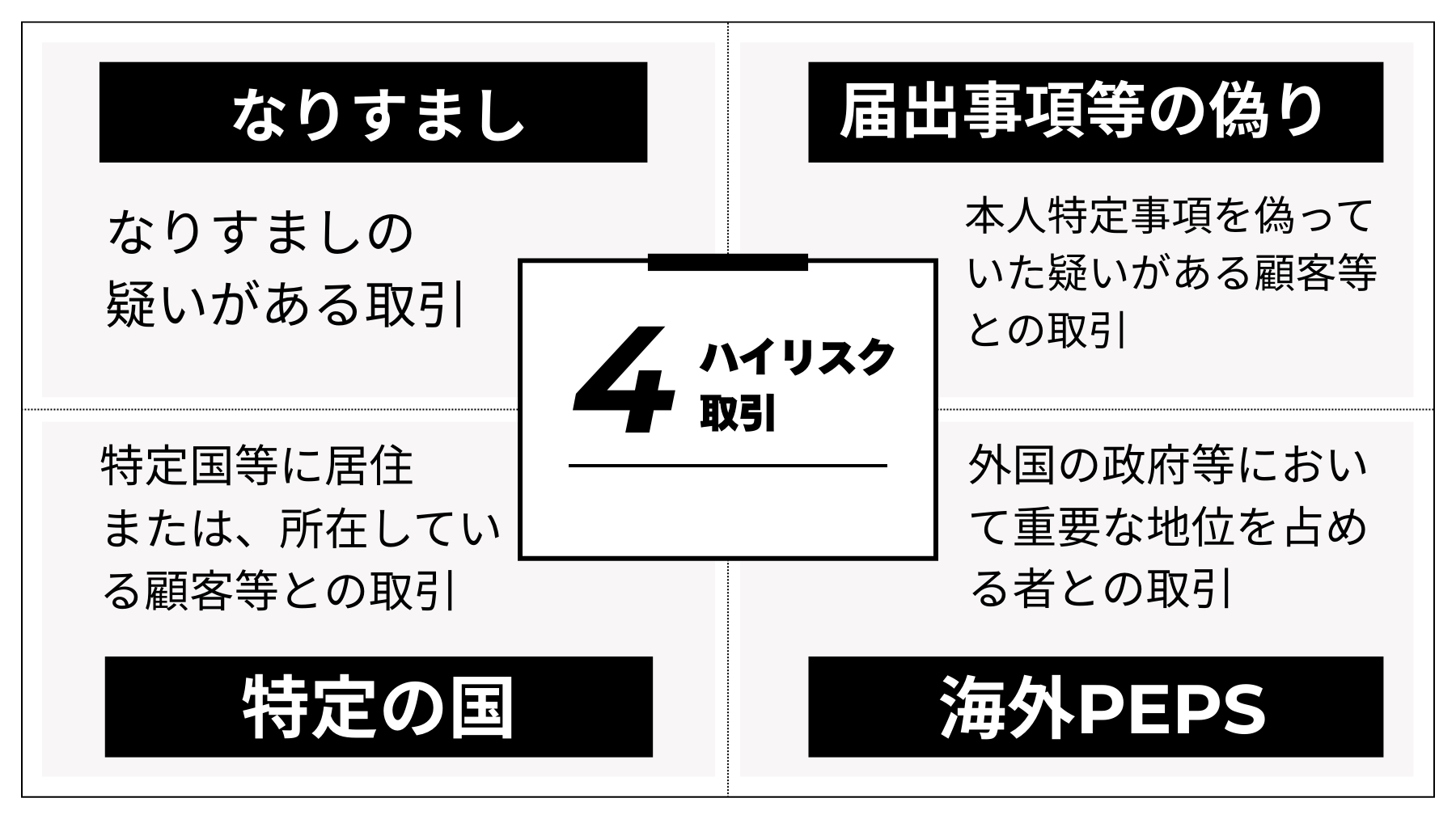

特定取引等とは、「特定取引」と「マネー・ロンダリングに用いられるおそれが特に高い取引(以下「ハイリスク取引」という。)」に分かれており、取引によって確認事項や確認方法が異なります。

《特定事業者の特定義務と特定取引》

《特定事業者と義務》

取引時確認とは

取引時確認とは、特定事業者が特定取引等を行う際に行わなければならない確認のことを指します。

取引時確認の確認事項及び確認方法は、「通常の特定取引※」か「ハイリスク取引」のどちらに該当するかにより異なります。

※特定取引であって、ハイリスク取引に該当しないものを指します。

通常の特定取引の確認事項

- 本人特定事項

- 取引を行う目的

- 職業(自然人)又は事業の内容(法人・人格のない社団又は財団)

犯罪収益移転防止法(犯収法)では、本人確認の対象を大きく「自然人」と「法人・人格のない社団や財団」(以下、法人)の2つに分けています。

自然人とは、私たち一人ひとりの「人間」のことを指します。この区分けは、後ほど説明する「取引時確認」で確認する内容(=本人特定事項)を整理するために定められており、対象が自然人か法人かによって、チェックすべき項目や手続きの流れが異なってきます。

ハイリスク取引の確認事項

ハイリスク取引とは、以下のいずれかに該当する取引のことです。

◆届出事項などの偽り:届出事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引

◆特定の国:特定の国に移住、または所在している顧客との取引(北朝鮮・イランなど)

◆海外PEPs:外国の政府等において重要な地位を占める者との取引

ハイリスク取引を行う際は、通常の特定取引と同様の確認事項に加え、その取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合は「資産及び収入の状況」の確認を行う必要があります。

また、マネー・ロンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」及び「実質的支配者」については、通常の特定取引を行う場合よりも厳格な方法で確認を行う必要があります。

本人特定事項とは

通常の特定取引においても、ハイリスク取引においても「本人特定事項」の確認が必要になります。

「本人特定事項の確認」とは、顧客等又は代表者等の以下の本人特定事項について、マイナンバーカードや運転免許証等の公的証明書により確認することを指します。

| 本人特定事項 | |||

|---|---|---|---|

| 自然人 | 氏名 | 住居 | 生年月日 |

| 法人 | 名称 | 本店又は主たる事務所の所在地 | |

引用:犯罪収益移転防止法の概要

本人特定事項の確認を確実に行うことは、仮名取引やなりすましによる取引の防止になります。

本人確認書類

本人特定事項の確認を行う際に必要となる公的証明書等(本人確認書類)は、確認の対象が「自然人」と「法人」に分けて定められています。

なお、有効期限のある公的証明書(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)については、特定事業者が支持又は送付を受ける日において有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書(例:住民票の写し、印鑑登録証明書など)は、原則として発行から6か月以内に作成されたものに限られます。

自然人の本人確認書類

自然人とは、私たち一人ひとりの「人間」のことを指します。自然人の本人確認方法は次の通りです。

| ①顔写真付き | ア 運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等 イ 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日、の記載があり、顔写真が貼付されているもの |

| ②顔写真なし | ア 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、特定取引等に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 等 |

| ③ | ア ②以外の印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し・住民票記載事項証明書 イ 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの(マイナンバーの通知カードを除く。) |

〈留意事項〉

マイナンバー(個人番号)、基礎年金番号、被保険者記号・番号等の収集等をすること又は告知を求めることは他法令により禁止されています。そのため、マイナンバーカード、国民年金手帳、各種健康保険証(介護保険証を除く)の提示を受ける場合には、当該番号等を書き写すことのないようにします。

写しを取る際は、マイナンバーカード裏面を写し取らないようにします。国民年金手帳及び各種健康保険証にあっては、写しの番号等部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、写しを確認記録に添付するようにしてください。

また、これらの書類の写しの送付を受ける場合には、マイナンバーカードにあっては表面のみの写しの送付を受け、国民年金手帳、各種健康保険証(介護保険証を除く。)にあってはあらかじめ顧客等に対し、当該番号等にマスキングを施すよう求めます。マスキングを施された写しの送付を受けるようにし、当該番号等にマスキングが施されていない写しの送付を受けた場合については、当該番号等を復元できない程度にマスキングを施した上で当該写しを確認記録に添付するようにします。

本人特定事項の確認方法|非対面の確認方法を抜粋して紹介

本人特定事項の確認方法は、顧客が「自然人」である場合と「法人」である場合に分けて定められています。

今回は顧客が自然人の場合に行う本人確認方法のうち、低コストでスピーディ、そして安全に実施できる「非対面オンライン完結型」について、一部を抜粋してご紹介します。

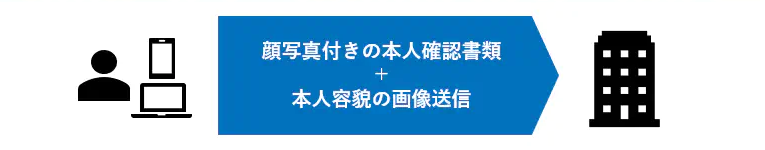

本人確認書類の画像+本人の容貌の画像送信(6条1項1号ホ)

- 書類の真贋判定のため厚み等の特徴を捉える必要

- ライブネスかつ端末に保存されたデータは認められない

- 本人確認書類と容貌に対してランダム性が必要

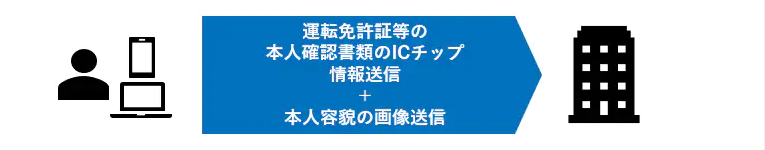

ICチップ情報+本人の容貌の画像送信(6条1項1号へ)

他の特定事業者(銀行等)への照会(6条1項1号ト[1])

公的個人認証サービスへの照会(6条1項1号ワ)

本人確認書類の撮影+容貌撮影 ※2027年4月に犯収法では廃止予定

本人確認書類と自分の容貌画像を撮影しアップロードして送信する方法です。

撮影する際は本人が操作していることを証明するために、その場で撮影されたものに限られます。スマートフォンから手軽に行えることから、現在主流の方式です。

マイナンバーカードや運転免許証以外にも、住基台帳カードや運転経歴証明書など多くの種類に対応しています。

ただし、この方式の本人確認手法は2027年4月の犯収法改正に伴い、廃止される予定です。廃止される主な理由は、偽造身分証による特殊詐欺など、なりすまし被害を防ぐためです。

公的個人認証サービス(JPKI)

公的個人認証サービス(JPKI)はマイナンバーカードのにあるICチップを利用したオンライン本人確認方式です。

マイナンバーカードのICチップには、あらかじめ署名用電子証明書が搭載されて含まれています。ICチップを読み取り、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)公的個人認証局に有効性を問い合わせて本人確認を行います。

確認方法は2ステップで、ICチップの読み取りとマイナンバーカードのパスワードで完了します。※ICチップを読み取るためにはNFC機能を備えたスマートフォン等が必要になります。

偽造など不正のリスクが少なく、信頼性が高いオンライン本人確認方法です。

ICチップ情報の送信+容貌撮影

アプリを利用して容貌撮影し、マイナンバーカードや運転免許証などのにあるICチップ情報を読み取り送信して本人確認する方法もあります。こちらもICチップを読み取るためにはNFC機能を備えたスマートフォンが必要になります。

ICチップの情報を利用しているので偽造が難しく、より高いセキュリティが期待されます。ICチップ読み取り時にはPINコード(暗証番号)を入力する必要があります。

また、ICチップに格納されている顔写真とその場で撮影した顔写真を突合する為、実際にサービスを利用する者が身元確認を行った本人であること確認することができます。

本人確認書類の画像送信またはICチップ情報送信+銀行等への照会

本人確認書類の画像またはICチップ情報と、銀行など金融機関の顧客情報を照合して本人確認を行う方法です。※本人確認書類の画像送信は2027年4月に犯収法では廃止予定。

金融機関に登録されている情報と一致しているかで確認します。利用するためにはオンラインバンキングサービスのアカウントを開設していることが条件です。

セキュリティレベルは高いですが、銀行側で本人確認が完了している必要があり利用するシーンは少ない傾向にあります。

eKYCのよくある質問

- 犯罪収益移転防止法(犯収法)とは?

- 「犯罪収益移転防止法(犯収法)」とは、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、マネーロンダリングやテロ資金供与といった犯罪に関連する資金の流れを防ぐことを目的とした法律です。

- 犯収法の対象となる事業者は?

- 銀行・証券会社などの金融機関、クレジットカード事業者、司法書士・弁護士・行政書士などの士業、質屋・古物商、不動産業者などです。

- eKYCのホ方式が廃止になるのはいつですか?

- 2027年4月1日です。2025年2月27日に警察庁より犯罪収益移転防止法改正が発表されました。改正の概要としては、本人特定事項の確認方法における「本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法」、「本人確認書類の写しの送付を受ける方法」の原則廃止、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化、などがあります

低コスト・スピーディ・安全な本人確認が可能なオンライン本人確認サービス「ProTech ID checker」のご紹介

株式会社ショーケースが提供する、オンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」は、犯罪収益移転防止法に準拠しており、郵送の手間やコストがかからず、安全にオンラインで本人確認が完結するサービスです。