公的個人認証サービス(JPKI)とは?メリット・デメリットと活用シーンを徹底解説

マイナンバーカードの保有枚数は2025年7月末時点で9,852万枚に達し、人口に対する普及率は79%を超えています。

政府も積極的にマイナンバーカードの普及と利用拡大を推進しており、国民にとってますます便利な存在となりつつあります。

その一方で、マイナンバーカードを活用したオンライン本人確認の取り組みとして「公的個人認証サービス(JPKI)」も広がりを見せています。

今回はマイナンバーカードを利用した「公的個人認証サービス(JPKI)」とは何か、どのようなメリット・デメリットがあるのか、そして具体的な活用シーンについても詳しく解説します。

(総務省「マイナンバーカード交付状況について」より)

公的個人認証サービス(JPKI)とは

公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンライン上で「確かに本人である」と公的に証明する仕組みです。

安全性が高く確実に本人確認ができるため、さまざまなオンライン手続きで利用されています。

電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するものであり、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。

また「JPKI」とはJapanese Public Key Infrastructureの頭文字を取った略称となります。

電子証明書とは

マイナンバーカードには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という2つの電子証明書が標準搭載されています。

電子証明書は、市町村が管理する「住民票」に基づき、市町村での対面による厳格な本人確認を経て発行することができるものです。

| 暗証番号 | 利用方法 | |

|---|---|---|

| 署名用電子証明書 | 6~16桁の大文字英数字 | オンライン上で申込や契約等の電子文書を作成・送信する際に利用されます。 その利用者が作成・送信した電子文書が「利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。 |

| 利用者証明用電子証明書 | 4桁の数字 | マイナポータルやコンビニのキオスク端末などにログインする際に利用されます。 ログインをした者が、本人であることを証明することができます。 |

公的個人認証サービス(JPKI)の仕組み

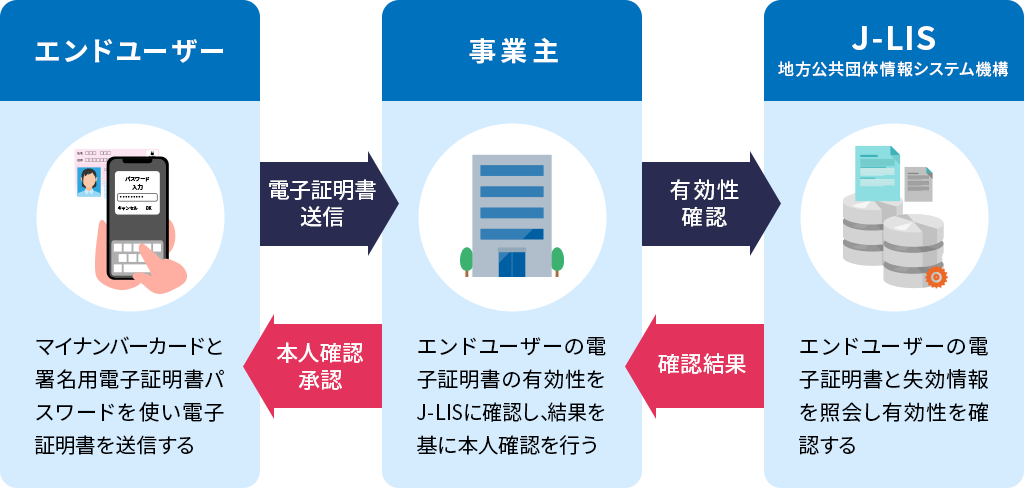

次に、公的個人認証サービスを利用して、オンライン上で本人確認を行う仕組みをご説明します。

公的個人認証サービスを使ったオンライン本人確認では、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書のうち「署名用電子証明書」を利用します。電子証明書の発行者であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が信頼性の基点となり、その有効性を証明します。

流れとしてはまず、ユーザーがマイナンバーカードと署名用電子証明書パスワード使い、電子証明書を送信します。次に事業主はエンドユーザーの電子証明書の有効性をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に確認します。J-LISは送信されたエンドユーザーの電子証明書と失効情報を照会し、有効性を確認。最後に、事業主はJ-LISの結果を基に本人確認を行います。

公的個人認証サービス(JPKI)の安全性

公的個人認証サービスは「公開鍵暗号方式」という暗号技術を使用し、通信の安全性を確保しています。

「公開鍵暗号方式」は、暗号化と復号で異なる2つの鍵(秘密鍵・公開鍵)を使用する方式です。片方の鍵で暗号化したものは、それと対になるもう一方の鍵でなければ復号することができません。

また、公的個人認証サービスはマイナンバーカードをかざして暗証番号の入力を求める仕組みとなっているので、カードの所持認証と暗証番号の知識認証の2要素認証を実現しています。

さらに、マイナンバーカードのICチップは不正に情報を読み出そうとすると壊れる仕組みとなっています。万が一、紛失・盗難の場合は、24時間365日体制で利用を停止することができます。

- 落としても他人が使うことができない

- プライバシー性の高い個人情報は入っていない

- 24時間365日一時停止を受付ている

- ICチップは耐タンパー性を有している

- ISO/IEC 15408認証を取得している

1.紛失しても他人は使用できない

マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類であるため、対面でのなりすましは困難です。

さらに、マイナポータルや公的個人認証サービスなど、マイナンバーカードに関連するオンライン上のサービスを利用する場合は暗証番号の入力が必要になります。暗証番号はアプリケーション毎に設定されており、一定の回数を誤入力すると機能がロックされる仕組みです。また、不正にICチップの情報を読みだそうとすると、ICチップ自体が破損する仕組みが採用されています。

2.プライバシー性の高い個人情報は入っていない

税や年金等のプライバシー性の高い情報はマイナンバーカードのICチップには入っていません。税や年金等の情報は各行政機関において分散して管理されています。

また、万が一、マイナンバーが他人に知られても個人情報が洩れることはありません。また、マイナンバーを利用するには顔写真付き身分証明書などによる本人確認が必要なため、なりすましは困難です。

3.コールセンターが24時間利用停止を受付

マイナンバーカードをなくしてしまっても安心です。コールセンターでは24時間365日体制で利用停止の手続きを受け付けています。電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失してしまっても同様に対応できるため安心です。

4.ICチップは耐タンパー性を有している

※タンパー(tamper):「干渉する」「いじくる」「いたずらする」「勝手に変える」の意

①ICチップを電気的に又は物理的に取り出し、情報を不正に読み出そうとすると・・・

・光が当たるとメモリ内容の消去

・メモリ回路素子が表面から観察できない

・電圧異常、クロック異常等の検知で動作停止

・メモリ素子の物理配置ランダム化&暗号化により解読不可

②ICチップの電力消費量や処理時間等を測定・解析し、情報を推測しようとすると・・・

・消費電力・処理時間をかくはんすることで、読み取った信号の統計的な解析は困難

5.セキュリティ機能評価の国際水準ISO/IEC 15408認証を取得

ISO/IEC 15408とは、コンピュータシステムや製品のセキュリティ機能の評価を行うための基準であるCC(Common Criteria)の国際標準です。これを取得することで、国際基準に則ったセキュリティ機能が備わっていることが証明されます。マイナンバーカードはこの「ISO/IEC 15408」の認証を取得しています。

スマートカードが必要とするセキュリティの要件を記述・スマートカードの製品調達者は、CCに基づき、PP(Protection Profile:利用者のセキュリティ要件を記述した要件仕様書)を作成。開発者はPPに基づき、ST(Security Target:セキュリティ開発方針を厳密に記述したセキュリティ設計仕様書)を作成し、これを実装した製品を開発します。

評価機関が以上の課程を評価し、認証機関が認証します。

公的個人認証サービス(JPKI)を活用するメリット

公的個人認証サービスを活用するメリットは次の通りです

- セキュアな本人確認を実現

- スピーディで手間がかからない

- 本人確認業務が不要

- コスト削減が可能

セキュアな本人確認を実現

公的個人認証サービスでは、通信の安全を守るために「公開鍵暗号方式」と呼ばれる暗号技術が使われています。

これは、暗号化と復号で異なる2つの鍵を使用する方式で、片方の鍵で暗号化したものは、それと対になるもう一方の鍵でなければ復号できない仕組みです。

また、マイナンバーカードのICチップには、不正に情報を読み取ろうとすると自動的にデータが削除される仕組みが備わっているため、秘密鍵が盗まれる心配はありません。

さらに、公的個人認証サービスでは「多要素認証」を採用しており、よりセキュリティの高い本人確認を可能にしています。多要素認証とは、本人確認の為に複数の種類の要素をユーザーに要求する認証方式です。具体的には、マイナンバーカードを所有しているという「所有要素」と署名用電子証明書のパスワードという「知識要素」を組み合わせることで、セキュリティを高めています。

スピーディで手間がかからない

公的個人認証サービスを活用すると、スピーディかつ手間のかからない本人確認が可能となります。手続きの際の待ち時間はほぼ発生せず、即時に本人確認を完了します。

従来は、店舗での対面手続きや本人確認書類の郵送が必要であったりなど、完了までに手間と時間がかかっていました。しかし、公的個人認証サービスを活用すれば、スマートフォンとマイナンバーカードを手元に用意するだけで、オンライン上で本人確認が完了。迅速かつスムーズに手続きを進められます。

本人確認業務が不要

公的個人認証サービスを活用すると、オンライン上で本人確認が完了します。これにより、事業主側の本人確認書類の受付対応や審査、顧客への通知業務に関連した郵送対応などの事務作業を削減することができます。

なお、公的個人認証サービスは撮影認証とは異なり、本人確認書類や容貌の目視確認も不要です。

コスト削減が可能

公的個人認証サービスを導入することで、本人確認かかる人件費の削減だけでなく、これまで必要だった郵送費用や本人確認書類の保管費用などコストも大幅に削減できます。効率化とコストカットが同時に実現できるのが大きなメリットです。

引用:デジタル庁 民間事業者におけるマイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)導入・利用のご紹介

公的個人認証サービス(JPKI)のデメリット

公的個人認証サービスを活用するデメリットを解説します。

- 6~16桁の大文字英数字の暗証番号が必要

- 基本情報に変更があった際、署名用電子証明書の更新が必須

- 電子証明書には有効期限がある

6~16桁の大文字英数字の暗証番号を暗記する必要がある

公的個人認証サービスを利用して本人確認を行う場合、署名用電子証明書の暗証番号である6~16桁の大文字英数字を入力する必要があります。

暗証番号は5回連続で入力を間違えると、ロックがかかり利用できなくなってしまいます。そのため、外出先で正しく暗証番号を思い出せないと手続きができず困ってしまうことがあります。

基本情報に変更があった際、署名用電子証明書の更新が必須

住民票の基本4情報である以下4点が変更となる場合、署名用電子証明書は失効となります。

その為市区町村の窓口で変更手続きが必要となります。

- 住所

- 氏名

- 生年月日

- 性別

電子証明書には有効期限がある

公的個人認証サービスで使用する電子証明書には有効期間があります。有効期限は電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。

マイナンバーカード自体の有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)となりますので、それぞれ有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。更新手続きは有効期間満了日の2~3ヶ月前から可能ですので、忘れずに更新しましょう。

公的個人認証サービス(JPKI)の導入事例

ProTech ID Checkerの公的個人認証サービス(JPKI)機能の導入事例をご紹介します。

蒲郡信用金庫様

スパイラル株式会社のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL®」と連携してProTech ID Checkerの撮影認証と公的個人認証サービス(JPKI)機能を導入いただきました。

→SPIRAL®×ProTech ID Checkerの本人確認システムで各種申込をWeb完結!来店不要でお客様・営業店ともに利便性向上(外部サイト)

公的個人認証サービス(JPKI)の活用ケース

公的個人認証サービスは以下のような様々なシーンでご活用いただくことができます。一部を抜粋してご紹介します。

銀行口座・証券口座の開設

金融機関での銀行口座や証券口座の開設は、犯罪収益移転防止法の「特定業務」にあたるため、本人確認が必須です。

これまでは、店舗での対面手続きや転送不要を利用した本人確認が一般的で、ユーザーにとっては手間や時間がかるのが課題でした。

公的個人認証サービスを活用すれば、オンラインですぐに本人確認が完了し、最短で申込み当日に口座を開設できるようになります。

携帯電話の回線契約

携帯電話の回線契約手続きにも携帯電話不正利用防止法により本人確認を行うことが必須となります。

従来は店舗での対面申込みが必要であった為手間がかかっていましたが、公的個人認証サービスを活用することでオンラインで契約を行うことが可能になります。

中古品の買い取り

中古品の買い取りを行う場合、古物営業法により本人確認が必須となります。

従来は買い取り希望物を店舗まで持っていく手間やオンラインで買い取りをする場合でも、取引にあたってまずは郵送による本人確認を行う必要がありました。

公的個人認証サービスを活用することで、オンラインで本人確認が完了するため、段ボールに買い取り希望品を詰めて送るだけで取引が完了するようになります。

▼ 古物商・リユースショップの本人確認について詳しくはこちらの記事をご覧ください ▼

古物商の本人確認業務は慎重に!古物営業法・犯収法に基づく対応とは

マッチングサービス

マッチングサービスは法律上本人確認は義務付けられてはいませんが、出会い系サイト規制法により年齢確認は必須となります。

本人確認自体は任意とはなりますが、本人確認をすることで他人のなりすましや悪徳業者の利用などを防ぐことができる為、ユーザーが安全にサービスを利用することができます。

公的個人認証サービスを活用することで、オンラインでスピーディに本人確認をすることができます。

従来のオンライン本人確認方法と公的個人認証サービスの比較

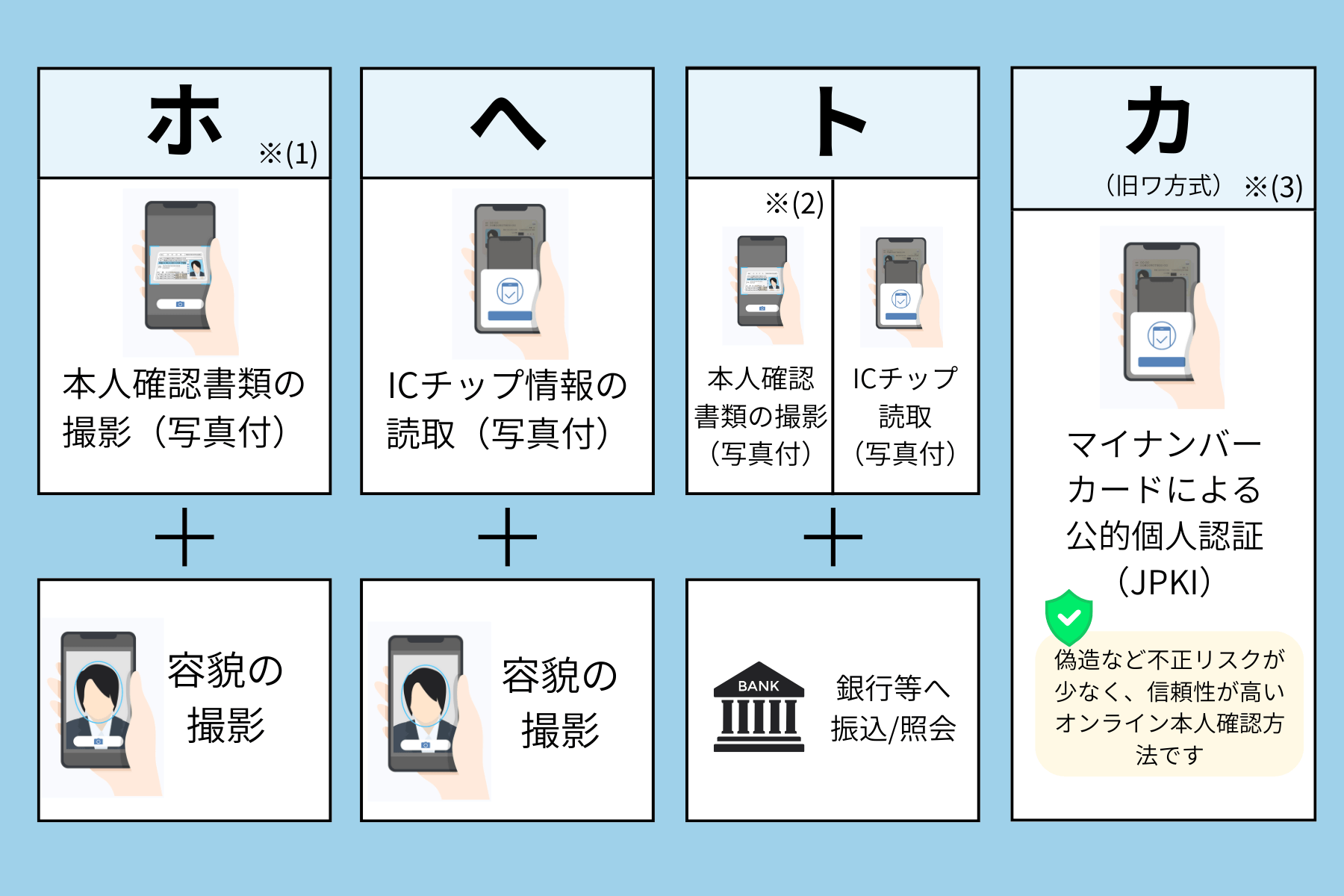

「犯罪収益移転防止法(6条1項1号)」のホ方式(以降、ホ方式)と、公的個人認証サービスを利用するJPKI方式/カ方式(旧ワ方式)を比較して、それぞれの安全性について解説します。

※(1)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(2)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(3)旧ワ方式

これまでのオンライン本人確認の方法は「容貌画像+写真付き本人確認書類画像の送信する方法」が最も活用されていました。現在もこの確認方法を採用しているサービスは多いです。犯罪収益移転防止法では6条1項1号ホ方式(以降、ホ方式)がこの確認方法に該当します。

ホ方式の場合、本人の容貌画像は端末に保存されているデータは使用できず、申込時にその場で新たに撮影を行う必要があります。さらに、本人確認書類については厚みや外形、構造、機能などを確認して真正性を確認します。併せて、容貌の撮影時にランダムなポーズを求めることで、実際に本人が撮影していることを確認する仕組みとなっています。

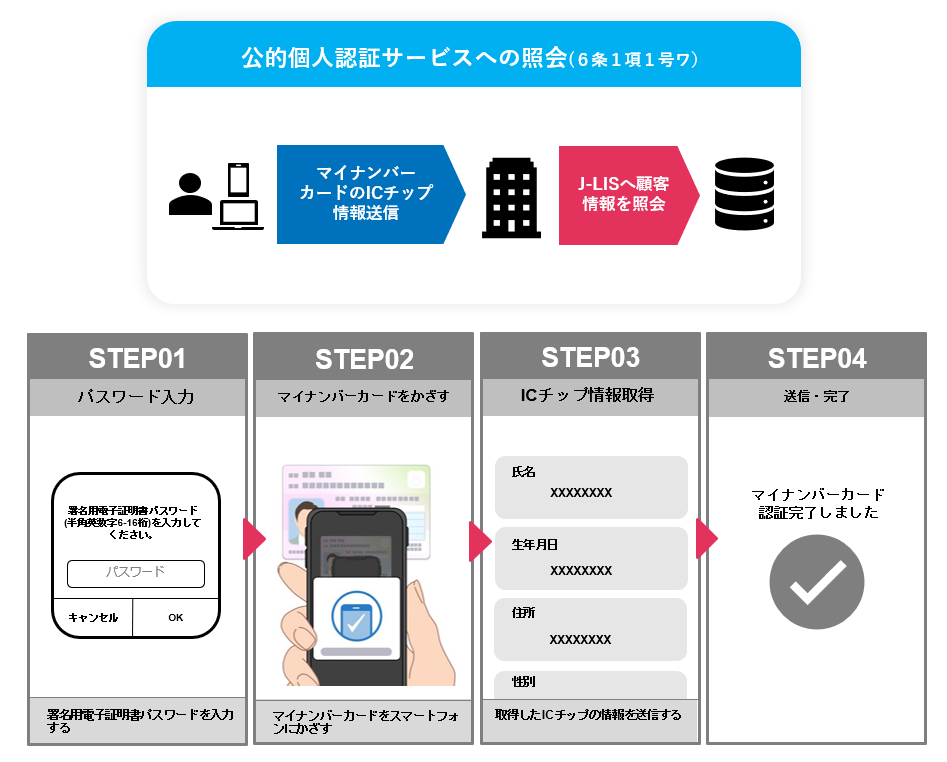

犯罪収益移転防止法 6条1項1号(カ方式(旧ワ方式)は、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して本人確認をする方法です。スマートフォンで本人確認を行う場合、署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンにマイナンバーカードをかざすことで本人確認を完了することができます。

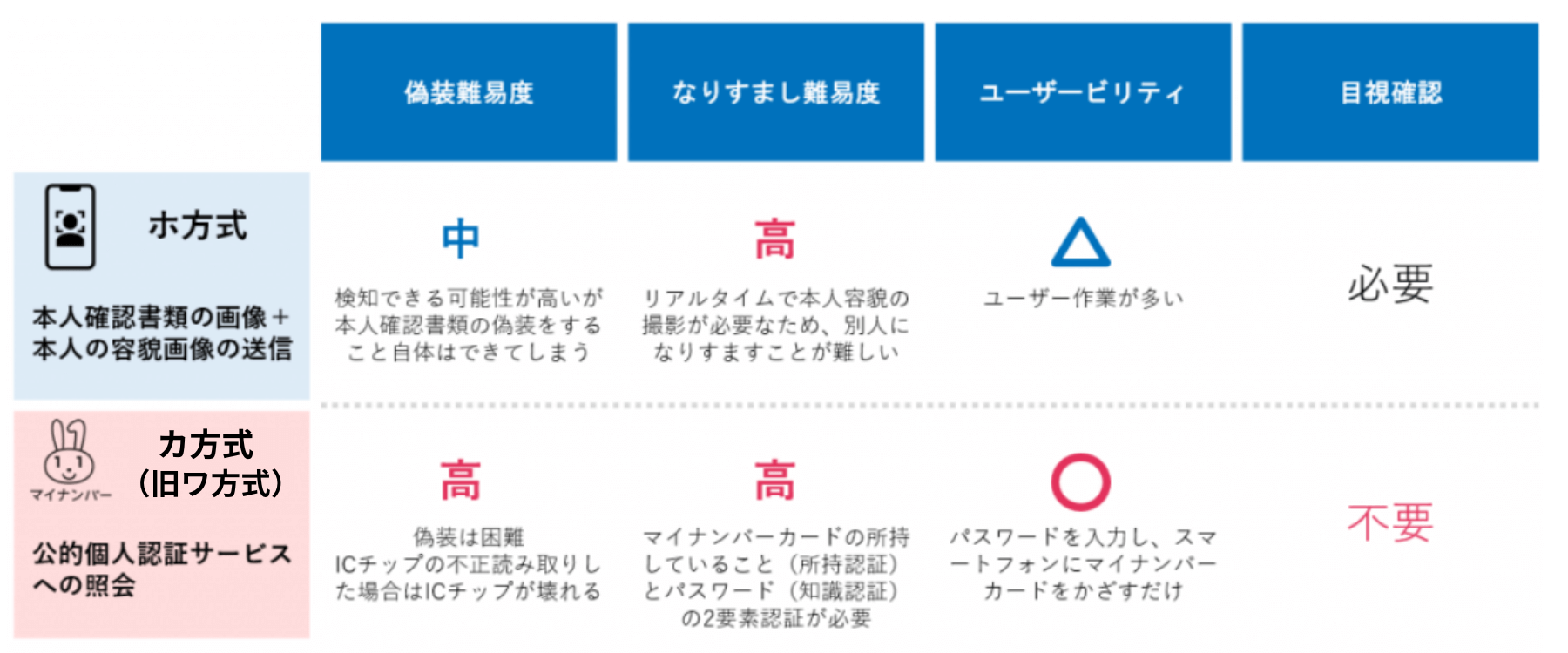

ホ方式とJPKI方式/カ法式(旧ワ方式)の比較

上記の2つの方式を様々な項目で比較しました。

まず偽装難易度について、ホ方式は本人確認書類を偽装すること自体はできてしまう可能性があります。

ただオンライン本人確認サービスでは本人確認書類の厚みや外形、構造、機能などを確認することで真正性の確認を行うので、不正利用を検知し登録不可の判断ができる可能性が高いです。

カ方式は偽装が難しいです。本人確認にはマイナンバーカードに搭載されているICチップを利用しますが、このICチップから不正に情報の読み取りをしようとするとICチップが壊れる仕組みになっています。

次になりすまし難易度について、ホ方式はリアルタイムで本人容貌の撮影が必要な為、別人に成りすますことが難しいです。

端末に保存されているデータを使用することはできないかつ、容貌の撮影時にランダムなポーズをとらせる等、本人が撮影していることを確認する為別人になりすますことが難しいです。

ワ方式もマイナンバーカードの原本をかざし、署名用電子証明書パスワード(暗証番号)の入力を求める仕組みとなっており、カードの所持認証とパスワード(暗証番号)の知識認証の2要素認証が必要となり、他人によるなりすましは困難です。

次にユーザビリティ(ユーザー側の使いやすさ)について、ホ方式はリアルタイムで本人確認書類の表面・裏面・厚みの撮影、本人の容貌の撮影がある為、ユーザーの作業は多いです。

ワ方式は署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンにマイナンバーカードをかざすだけなのでユーザーの作業が少なくユーザビリティは高いといえます。

最後に目視確認について、ホ方式では本人確認にあたって事業者側の目視確認が必要になります。

サービスにもよっては、本人確認書類と容貌の自動比較判定機能など目視確認の負荷を軽減する機能が搭載されていることもあります。

ワ方式は本人確認にあたって目視確認が不要です。ユーザーの登録情報とICチップの情報を自動突合することができるので、事業者側の作業工数を削減することができます。

まとめ

マイナンバーカードの保有枚数率が国民の3分の2以上に達していることや、政府によってマイナンバーカード利用促進に向けた取り組みが精力的に進められていることもあり、今後公的個人認証サービスにおいても利用が拡大されることが見込まれます。

安全でスピーディな本人確認を実現することができる公的個人認証サービスの自社サービスの導入を一度ご検討してみてはいかがでしょうか。