eKYCのカ方式(旧ワ方式)とは?ホ方式との違いや比較を解説

デジタル庁によれば、公的個人認証サービスの利用は2025年11月時点で827社。行政サービスだけでなく、銀行・証券口座開設の本人確認やイベントのチケット購入、住宅ローンの契約など、民間企業においても幅広く導入・活用されています。

本記事では、公的個人認証サービスを活用するカ方式(旧ワ方式)とホ方式を比較し、それぞれの特徴を解説します。

また、自社サービスへの導入を検討されている方に向けて、民間企業の公的個人認証サービス導入事例についてもご紹介します。

(デジタル庁「マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)導入事業者及び事例一覧」より)

カ方式/JPKI(旧ワ方式)とは

カ方式(旧ワ方式)とは、公的個人認証サービス(JPKI)を利用してオンライン上で本人確認を行う方法です。

公的個人認証サービス(JPKI)とは、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンライン上で利用者が本人であることの確認や契約書などの電子文書が改ざんされていないかの確認を公的に行える、安全・確実な仕組みです。公的個人認証サービスは行政機関だけではなく、金融・通信などの民間サービスでも導入が進んでいます。

さらにデジタル庁が示す方針では、非対面の本人確認(犯罪収益移転防止法・携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認)において、今後はマイナンバーカードを活用した公的個人認証サービスに一本化していく予定です。これに伴い、運転免許証などの画像送付や顔写真のない本人確認書類を用いる従来の方式(ホ方式)は廃止される方向で検討が進められています。

【関連記事】公的個人認証サービス(JPKI)とは?メリット・デメリットと活用シーンを徹底解説

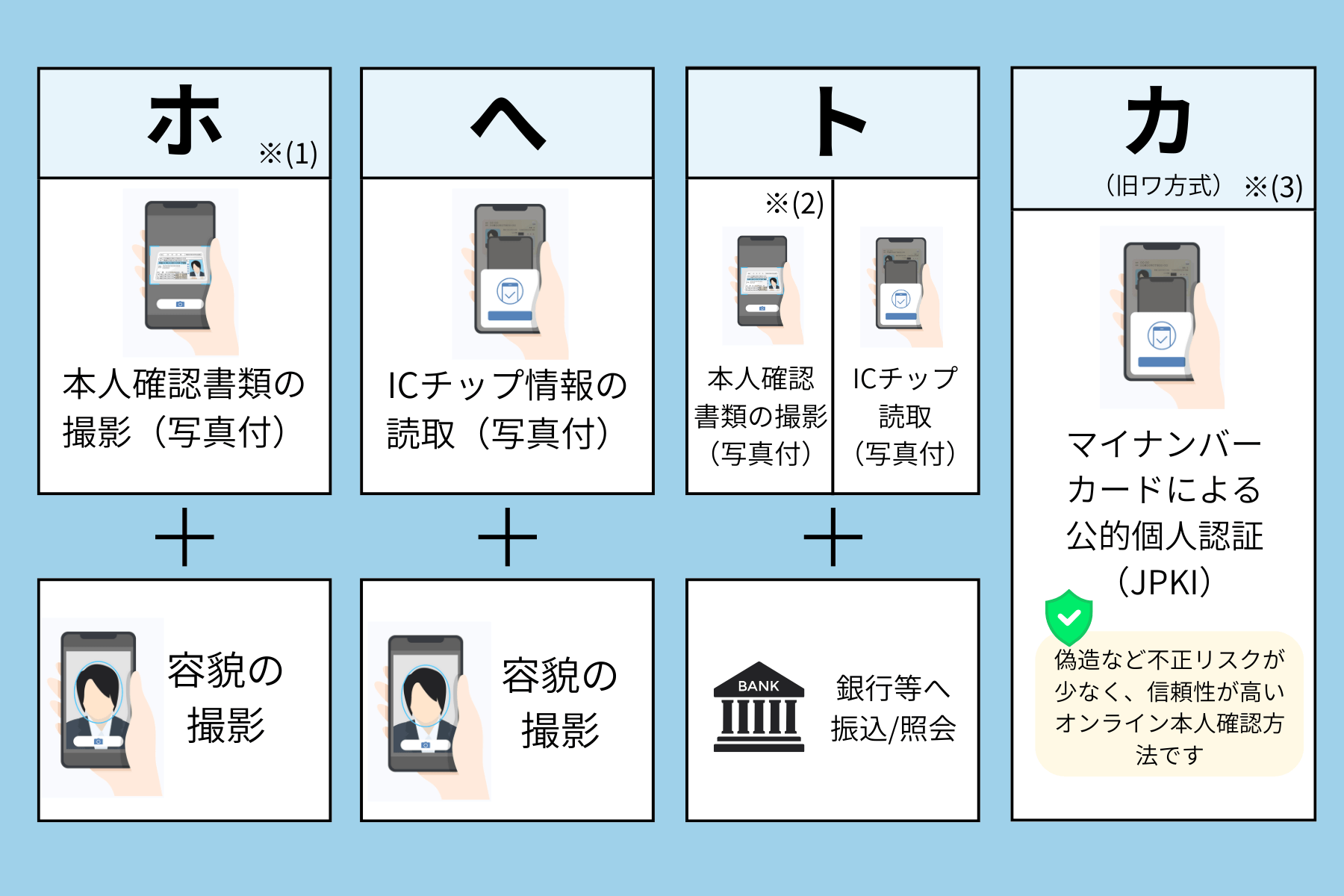

カ方式/JPKI(旧ワ方式)、ホ方式の特徴

※(1)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(2)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(3)旧ワ方式

2027年4月に予定されている犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正において、特に注目を集めているのが 公的個人認証サービス(JPKI) です。犯収法施行規則におけるオンライン本人確認の方式には「ホ方式」「ヘ方式」「ト方式」「カ方式(旧ワ方式)」の4種類が定められていますが、その中でも公的個人認証サービスを利用するカ方式(旧ワ方式) と、従来主流だった ホ方式 について詳しく解説していきます。

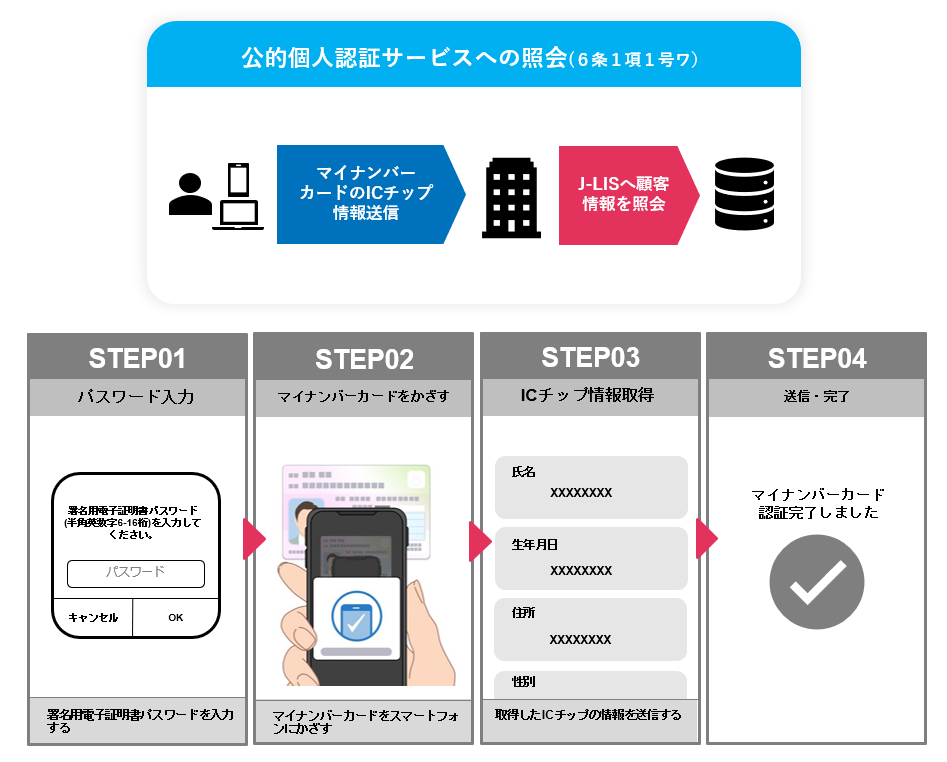

カ方式/JPKI(旧ワ方式):公的個人認証サービスへの照会をする方法

(犯罪収益移転防止法 6条1項1号ワ方式)

マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して本人確認をする方法です。犯罪収益移転防止法では6条1項1号カ方式(旧ワ方式)がこの確認方法に該当します。

スマートフォンで本人確認を行う場合、署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンにマイナンバーカードをかざすことで本人確認を完了することができます。

ホ方式:本人の容貌画像+写真付き本人確認書類画像の送信する方法

(犯罪収益移転防止法 6条1項1号ホ方式)

公的個人認証サービスが登場する以前は、オンライン本人確認と言えば「本人の容貌画像+写真付き本人確認書類画像の送信する方法」であるホ方式(以降、ホ方式)が主流でした。現在でも、この確認方法を採用しているサービスは多く存在しています。

ホ方式の本人の容貌画像は、端末に保存されているデータは使用できず、サービスの申込時にその場で新たに撮影を行う必要があります。さらに、本人確認書類については、厚みや外形、構造、機能などを確認できることが求められます。加えて、容貌の撮影時にはランダムなポーズをとらせることで、本人が撮影していることを確認できる仕組みです。

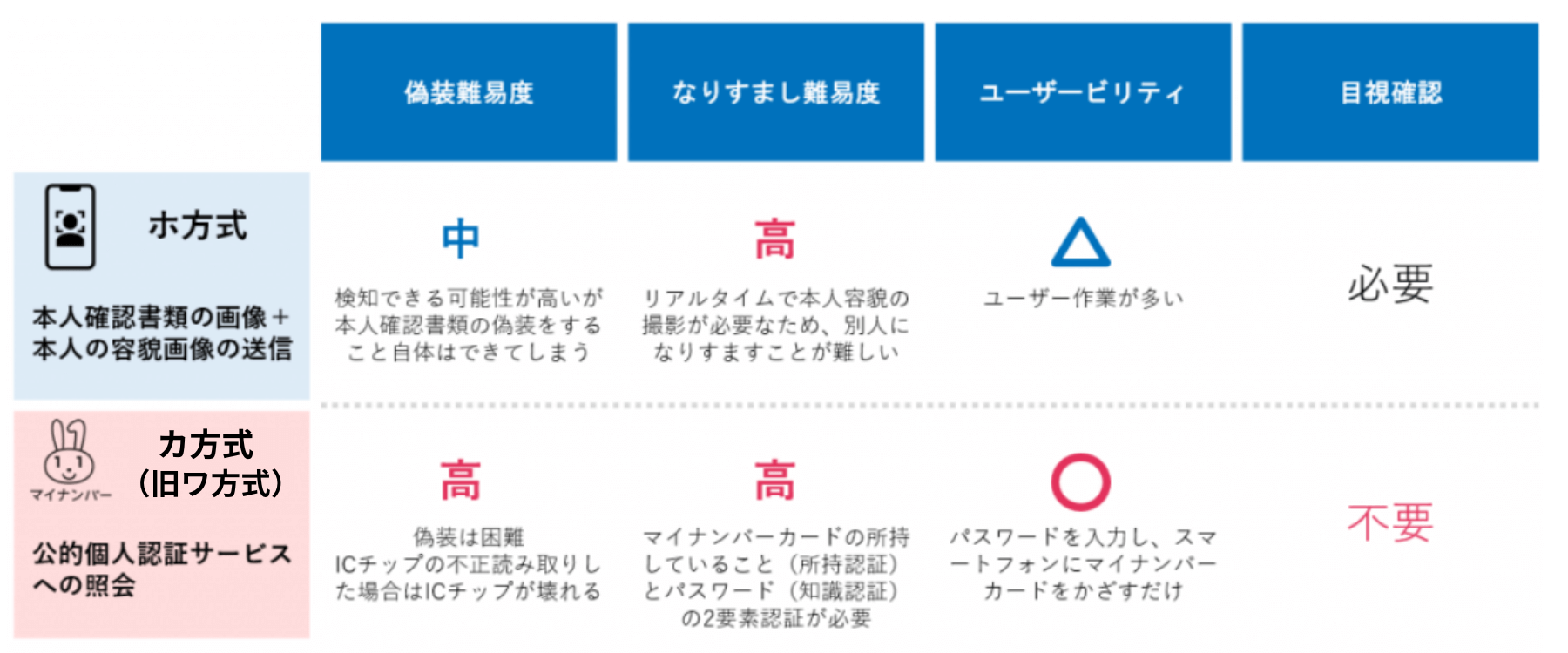

カ方式/JPKI(旧ワ方式)とホ方式の比較

カ方式(旧ワ方式)とホ方式を様々な項目で比較しました。

■カ方式(旧ワ方式)

カ方式は偽装が極めて難しいです。マイナンバーカードに搭載されているICチップを利用するため、もし不正に情報の読み取りをしようとするとICチップが壊れる仕組みになっており、高いセキュリティ性を備えています。

■ホ方式

本人確認書類そのものを偽装される可能性があります。しかし、オンライン本人確認サービスでは本人確認書類の厚みや外形、構造、機能などをチェックすることで真正性の確認ができ、不正利用を防止できる可能性が高いです。

■カ方式(旧ワ方式)

カ方式はマイナンバーカードをかざして署名用電子証明書パスワード(暗証番号)の入力を求める仕組みとなっています。カードの所持認証とパスワード(暗証番号)の知識認証の2要素認証が必要となるため、他人によるなりすましは困難です。

■ホ方式

ホ方式はリアルタイムで本人容貌の撮影が必要なため、別人に成りすますことは難しいです。端末に保存されている写真データの使用はできないことに加え、撮影時にランダムなポーズをとらせるなど、本人が撮影していることを確認する必要があります。

■カ方式(旧ワ方式)

カ方式は署名用電子証明書パスワードを入力し、スマートフォンにマイナンバーカードをかざすだけで操作は完了します。シンプルでわかりやすい操作で、誰でもかんたんに本人確認を実行できます。

■ホ方式

リアルタイムで本人確認書類の表面・裏面・厚みを撮影します。加えて、本人の容貌撮影が必要となるためユーザーが行う作業は多くなります。

■カ方式(旧ワ方式)

本人確認にあたっての目視確認が不要です。ユーザーの登録情報とICチップの情報を自動突合し、事業者側の作業工数を削減できます。

■ホ方式

ホ方式では本人確認にあたって事業者側の目視確認が必要です。サービスによっては本人確認書類と容貌を自動でチェックできる機能など、目視確認の負荷を軽減する機能が搭載されていることもあります。

民間企業による公的個人認証サービス(JPKI)の導入事例

デジタル庁の「マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス(JPKI)導入事業者及び事例一覧」や「民間向けマイナンバーカードご参考資料」の情報を基に、民間企業の公的個人認証サービスの導入・活用事例をご紹介します。

従来はホ方式によるオンライン本人確認を行っており、すべてのお客様情報の入力と本人確認書類の撮影、容貌撮影とステップ数が多いことや、住所入力不備が多く発生するという課題がありました。

公的個人認証サービスの導入することで、マイナンバーカードから必要な情報を自動で取得できるようになり、手続きのステップを削減するとともに住所入力の不備も大幅に削減できました。

従来はオンライン申請時に本人確認書類をアップロード → 事業者側で申請内容の確認 → 本人限定郵便を送付するという流れを経て利用を開始していました。

公的個人認証サービスの導入によりオンライン上で本人確認が完結できることで、事業者側の郵送や追加書類のやりとりが不要になり、業務効率化の大幅な向上につながりました。

決済時に連携する銀行口座を登録する際、これまでは本人確認書類を撮影して提出する方法が一般的でした。しかし、公的個人認証サービスを導入したことで、より確実でスピーディな本人確認が可能になり、利用者の利便性と安全性が向上しました。

これまで住宅ローンの契約手続きでは、契約書の書面への記入や実印の押印、収入印紙の貼付などの手続きのために、お客様は銀行へご来店いただく必要がありました。

公的個人認証サービスを取り入れることで、これらの手続きをオンライン上で完結できるようになりました。お客様は自宅にいながら契約が可能になり、時間や手間を大幅に軽減できます。金融機関にとっても、業務の効率化や顧客の離脱防止につながり、結果として住宅ローン契約の利便性が向上しました。

従来は契約時に実印や印鑑証明、それに伴う手渡し・郵送対応などが必要でしたが、公的個人認証サービスを活用することで契約に関する対応がすべてオンライン上で完結するようになりました。

エンターテイメント業界における、不正転売防止に関する実証実験

デジタル庁では、2023年度からエンターテイメント領域におけるマイナンバーカード利用シーンの拡大の可能性を検証する実証実験を開始しています。具体的には以下の3点について、それぞれ提携するイベントと連携し、マイナンバーカードを活用することによって得られる効果や課題について評価・検証を行っています。

2024年3月2日(土)に開催された「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」では、不正転売防止を目的として、チケット購入時と会場入場時にマイナンバーカードで本人確認が行われました。その結果、複数アカウントによる大量購入や高額での不正転売の防止に繋がる可能性が検証されました。

参考:エンタメ領域におけるマイナンバーカードの利用シーン拡大を目指し、不正転売防止等に関する実証実験を実施します|デジタル庁

目的:マイナンバーカードで本人確認を行い、特設エリアの利用対象者を識別する。

■マイナンバーカード活用方法

・イベント会場内の特設エリア利用者に対し、事前申込時にマイナンバーカードによる本人確認を実施。

・当日イベント会場入場時にもマイナンバーカードによる本人確認を実施し、有資格者に対して入場ゲートでリストバンドを交付。

・リストバンド保有者のみが特設エリアに入場可。

目的:年齢確認にマイナンバーカードを用いることで、確実かつ効率的な酒類の提供を実施する。

■マイナンバーカード活用方法

・チケット購入後、マイナンバーカードで年齢確認し、チケット情報と紐づけ。

・会場入場時に、電子チケット上で年齢確認できた者にはリストバンドを手交。

・提供側は、リストバンドにて年齢確認を行い、酒類を提供。

目的:転売時にマイナンバーカードで本人確認することで、不正転売の抑止を図る。

■マイナンバーカード活用方法

・興行主が公式2次流通サイトを整備。転売者、及び転売チケットの購入者に対してマイナンバーカードによる本人確認を実施。

・転売チケット購入者については、入場時に別入場レーンにてマイナンバーカードによる当人認証を実施。

デジタル庁もマイナンバーカードの活用を推し進めており、今後さらにマイナンバーカードを活用するシーンや公的個人認証サービスを導入したサービスが増えていくことが予測されます。

公的個人認証(JPKI)機能搭載のオンライン本人確認/eKYCツールなら「ProTech ID Checker」

eKYCツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設や携帯電話の契約、古物買取、アカウント登録など、さまざまなシーンにおける本人確認をオンライン上で完結できるSaaS型のサービスです。

マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証(JPKI)や、セルフィー撮影と本人確認書類との照合に対応し、スマートフォンやPC、タブレット端末などデバイスを問わずスムーズな本人確認を実現します。犯罪収益移転防止法などの法令にも準拠しており、金融機関・自治体・通信・人材業界など幅広い業種で導入されています。

当社はデジタル社会における安全で信頼性の高い本人確認をサポートし、事業者様のサービスを多方面から支援いたします。本人確認業務のオンライン化についてお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。