古物商の本人確認業務は慎重に!古物営業法・犯収法に基づく対応とは

古物営業法は、古物商が安全かつ適正に取引を行うための重要な法律です。中古品の売買において、盗品の流通を防ぐために取引相手の本人確認が義務付けられています。

さらに、口座開設や200万円を超える現金取引など特定の取引では、古物営業法だけでなく犯収法(犯罪収益移転防止法)に基づく本人確認も必要です。

本記事では、古物営業法における本人確認の目的や手順、そしてオンライン本人確認(eKYC)を活用した効率的な運用方法を解説します。

古物営業法とは?古物商が本人確認業務で知っておきたい基礎知識

古物営業法とは盗品の売買を防止するため、あるいは速やかに被害の回復を図るため、古物取引に対して規制を定めた法律です。

古物取引では、取り扱う商品の中に盗品などの犯罪被害品が混入している可能性があります。もし、これらを売買してしまった場合、所有者へ無償で返却したり、金銭で補償しなければならないケースもあります。

こうした事態を未然に防ぐためにも、古物商は以下の「防犯三大義務」の厳守が求められています。

防犯三大義務とは

1.取引相手に対する本人確認義務

取引相手が誰なのかを確認し、身元を特定する義務です。盗品の売買やなりすましを防ぐ目的があります。

2.不正品の申告義務

持ち込まれた品物が犯罪による被害品である疑いがある場合や、売却に訪れた人物に不審な点がある場合には、速やかにその事実を警察官へ申告することが義務付けられています。

3.帳簿等への記録義務

作成した取引記録を、法律で定められた期間(通常は3年間)適切に保存し、必要に応じて警察などが確認できる状態にしておく義務です。

これらの規定には、犯罪収益移転防止法(犯収法)と共通する内容もあれば、そうでない内容も含まれます。

特に本人確認義務について、犯収法の対象となる取引であれば、古物営業法と犯収法の双方の確認要件を満たさなければなりません。

なお、この「古物」とは下記の3つを指します。

- 一度使用された物品

- 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの

- 上記2つの物品に、いくらか手入れをしたもの

また、「古物」は下記の13品目に分類されます。

| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |

| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |

| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |

| 自動車 | その部分品を含みます。 |

| 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |

| 自転車類 | その部分品を含みます。 |

| 写真機類 | 写真機、光学器等 |

| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |

| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |

| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |

| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |

| 書籍 | |

| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |

古物営業法で本人確認が必要な場合

次の4つのシーンに当てはまる場合は、古物営業法に基づき本人確認義務が発生します。

- 古物を買い受けるとき

- 売却するとき

- 古物を交換するとき

- 交換の委託を請け負うとき

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

本人確認が不要なケース

古物営業法は、盗品の売買を防止し速やかに被害の回復を図ることを目的としています。そのため、自分で販売した物品を販売した相手から買い取る行為には、原則として本人確認は不要とされています。

また、取引額が1万円以下の未満のケースにおいても、本人確認は免除されています。

ただし、一部の商品に限っては後述する犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認が必要になる場合もあります。

- 取引額が1万円以下の未満の場合

- 自分で販売した物品を、販売した相手から買い取る場合

一部の商品は、1万円未満でも本人確認が必須

古物の買取金額は1万円以下の場合、原則として本人確認は必要ありませんが、以下の商品に限っては買取金額に関わらず本人確認が必要です。

- 家庭用コンピュータゲーム

- 書籍

- オートバイ及びその部品

- CD、DVD、BDなどのメディアディスク

古物営業法自体には買い取りの対象年齢に関する規定はありません。しかし、東京都では東京都青少年の健全な育成に関する条例に基づき、原則として18歳未満の未成年者は買取金額が1万円未満であっても古物商(リユース・リサイクルショップなど)による買取を利用することはできません。

なぜなら、これらの商品は、換金目的による万引きや盗難の被害に遭うことが多いためです。

犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく本人確認

古物商や質屋の場合、古物営業法を守るうえで本人確認は必須ですが、取引額が200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の場合は、加えて犯罪収益移転防止法に基づく本人確認義務も必要になります。

ここで示す貴金属は、下記の物品を示しています。

- 1.金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)

- 2.ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)

- 3.1及び2の製品

なお、「犯罪収益移転防止(犯収法)」に基づいた本人確認の必要の有無は、古物商や質屋だけに限ったものではありません。

その他の特定事業者における特定取引おいても同様に義務づけられており、その確認方法についても明確に定められています。

- 金融機関等

預貯金口座などの開設(口座なしのローン契約なども対象)200万円を超える大口現金取引(現金取引)10万円を超える現金送金(現金取引)など - クレジットカード会社

クレジットカード契約の締結 - ファイナンスリース会社

1回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結

(※リース会社が既に保有している物品を顧客に貸借するものは対象外) - 宅地建物取引業者

宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介 - 宝石・貴金属等取扱事業者

代理支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結

古物商が対面で本人確認を行う方法

古物商が店頭などにおいて対面で実施する本人確認方法は、古物営業法と犯収法で定められている内容が異なるため注意が必要です。両方の法律に適合する形で本人確認を行うことが重要です。

古物営業法

- 本人確認書類の提示

運転免許証、健康保険証、パスポートなど、本人確認書類を提出してもらう(写真なしでも可) - 第三者への問い合せ

対面取引をしている相手の勤務先や家族などに身元確認の問い合わせを行う - 署名文書の提出

住所、氏名、職業、年齢が記載された署名入りの文書を提出してもらい、必要に応じて質問を行う。(目の前でタブレットに署名や必要事項を入力してもらう方法でも可。電子署名なしは認められていない)

犯罪収益移転防止法(犯収法)

- 対面で写真付きの本人確認書類の提示

運転免許証、パスポートなどの本人確認書類を提出してもらう(写真付き) - 対面で本人確認書類を2点提示

本人確認書類を2点提出してもらう(住民票の写しなどの補完書類の提出) - 対面で本人確認書類1点+補完書類

本人確認書類を1点提出してもらい、後日事業者へ補完書類を郵送してもらう

古物商が非対面で本人確認を行う方法

古物商が非対面で行う主な本人確認方法は、「郵送」と「オンライン」の2通りです。

郵送による本人確認

犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正により、郵送による本人確認は厳格化されました。現在は以下の4つの方法のみが認められています。

- 本人確認書類の原本1点の送付を受けたあと、「転送不要郵便」を送付し届いたことを確認する

- 「本人確認書類のコピー2点」または「本人確認書類のコピー1点+補完書類1点」の郵送を受けたあと、転送不要郵便を送付する

- 本人確認書類のコピー1点の送付を受けたあと、転送不要郵便を送付する(給与振込口座などの開設時、または有価証券取引でマイナンバーを提示している場合に限る)

- 本人限定郵便の送付(受け取りの際に写真つきの本人確認書類の提示が必須)

オンライン本人確認(eKYC)

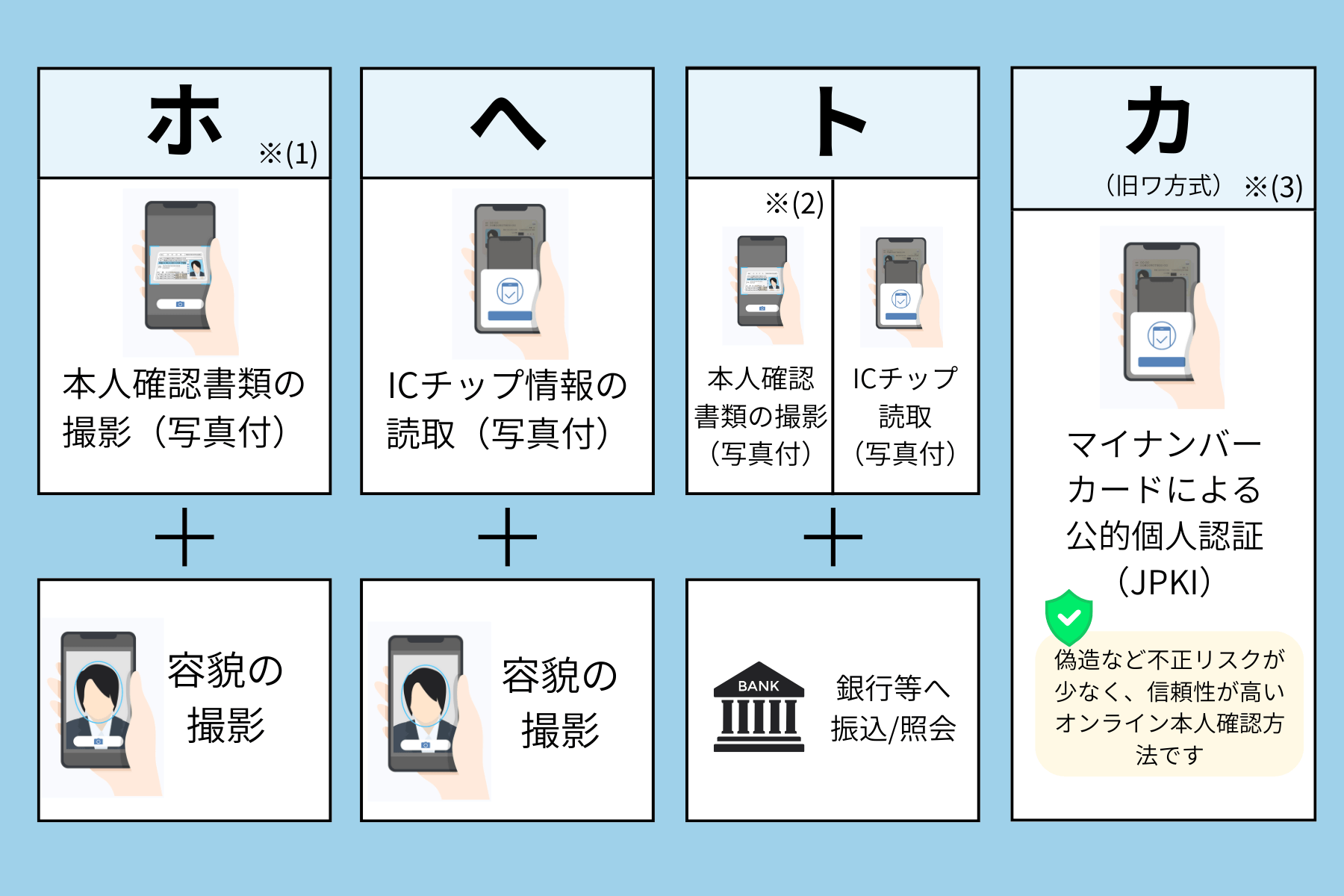

主なオンライン(eKYC)による本人確認方法を紹介します。

※(1)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(2)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(3)旧ワ方式

オンライン本人確認(eKYC)の種類

| ホ | 専用のソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)の画像+本人の容貌画像の送信を受ける |

| ヘ | 専用のソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類のICチップ情報+本人の容貌画像の送信を受ける |

| ト | 専用のソフトウェアを使用して、本人確認書類の画像またはICチップ情報の送信+特定業者(銀行やクレジットカード会社)の本人確認情報との照合、または本人の銀行口座へ振込みを行う |

| カ(旧ワ) | JPKI方式/マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンライン上で利用者本人の認証を行う方法 |

特定事業者における本人確認において、これまで主流となっていたのは「写真付きの本人確認書類と容貌写真を目視で確認する方法」(ホ方式)でした。

しかし、偽造身分証による犯罪への防止策として公的個人認証サービスを利用してマイナンバーカードのICチップを直接読み取る「JPKI方式/カ」(旧ワ方式)への移行が進んでいます。

デジタル庁が示す方針では、非対面の本人確認について、今後はマイナンバーカードを活用した公的認証サービスに一本化していく予定です。

これに伴い、運転免許証などの画像送付や顔写真のない本人確認書類を用いる従来の方式は廃止される方向で検討が進められています。

詳しくは「eKYCとは?オンライン本人確認の概要や対応方法を解説」の記事で解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

古物商の本人確認にはeKYCがおすすめ

古物商は、古物営業法によって取引相手の本人確認が義務付けられています。さらに、200万円を超える高額取引では犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく本人確認も必要となります。

従来は、対面での確認や郵送による手続きが主流でしたが、こうした方法は時間や手間がかかるだけでなく、複雑な手続きがネックとなって顧客が離れてしまうリスクもあります。

そこで注目されているのが、オンラインで本人確認を完結できるeKYCです。

eKYCシステムを導入することで、利用者はスマートフォンやPCからいつでも本人確認を行うことができ、店舗に出向く必要がありません。

事業者にとっても確認作業の負担を軽減できるだけでなく、取引のスピードアップや個人情報を安全に管理できるといったメリットがあります。

オンライン本人確認eKYCの導入をお考えなら、eKYCツール「ProTech ID Checker」をご検討ください。デジタル社会における本人確認の安全性と信頼性をサポートし、事業者さまのサービスを幅広く支援いたします。