司法書士業務で求められる本人確認方法と必要な書類

司法書士業務における本人確認は、不動産取引や登記などの手続きを正確かつ安心して進めるために欠かせないステップです。なりすましや虚偽申請による不正登記のリスクから依頼者を守るため、司法書士には「犯罪収益移転防止法」をはじめとした法律に基づく厳格な本人確認と記録保存の義務が課されています。

本記事では、司法書士による本人確認が必要とされる理由や、その法的根拠、必要となる書類、そして効率的に行える最新のeKYCツールについて詳しく解説します。司法書士業務に携わる方だけでなく、依頼者にとっても安心・安全な取引のために知っておきたい内容となっています。

司法書士に求められる本人確認義務

司法書士による本人確認は、不動産取引や登記といった手続きを正しく、そして安心して進めるために欠かせないプロセスです。

登記は土地や建物の権利関係を公的に記録するものなので、もし本人確認を怠れば「なりすまし」や「虚偽の申請」による不正登記が起きてしまう危険があります。さらに、マネーロンダリングや詐欺などの犯罪に悪用されるリスクもあるため、司法書士には「犯罪収益移転防止法」に基づいた厳格な本人確認と、その記録を保存する義務が課されています。

本人確認を徹底することで依頼者を不正やトラブルから守り、「自分の知らないうちに登記がされていた」といった紛争を未然に防ぐことができます。

意思確認と本人確認の違い

司法書士が確認すべき本人確認においては、登記申請者の意思確認と本人確認がセットで行われます。一見すると同じように思われがちな「意思確認」と「本人確認」ですが、この二つは性質の異なる確認です。意思確認は「依頼者の心の中の意思」を確認すること、本人確認は「依頼者の身元そのもの」を確認することと整理できます。どちらが欠けても登記の適正性や安全性は担保できないため、司法書士にとっては両方をセットで実施することが不可欠なのです。

司法書士による本人確認は法律によって定められている

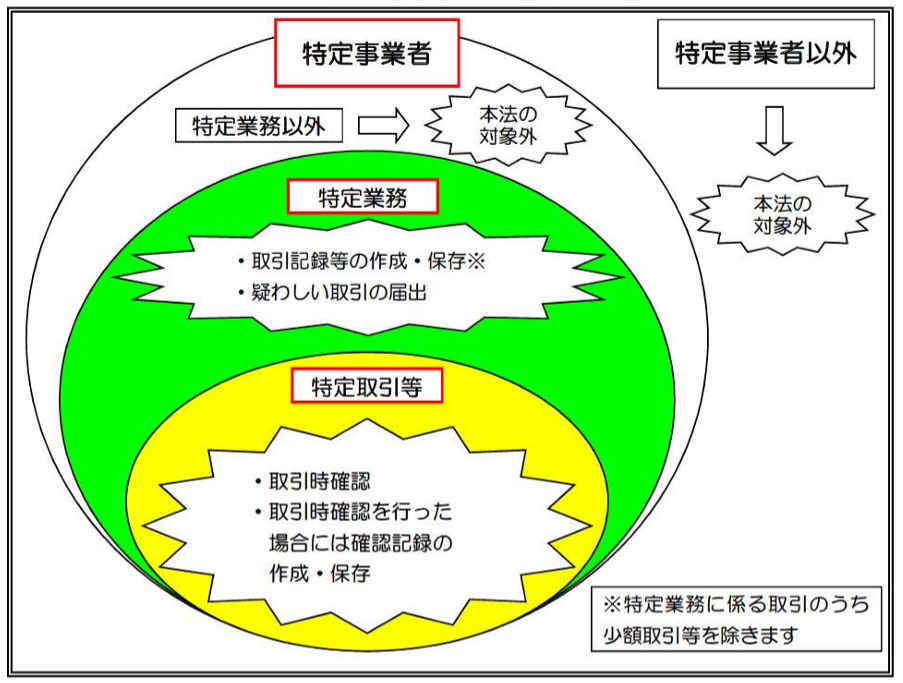

司法書士として本人確認を実施することは法律で明確に定められています。主な根拠となるのは「犯罪収益移転防止法」と「司法書士法」です。

犯罪収益移転防止法において司法書士は、特定の取引を扱う者として位置づけられ、一定の取引において顧客の本人確認を行うことが義務付けられています。これは、なりすましや不正なお金の流れを防ぎ、安全で安心できる取引を守るための仕組みです。一方の司法書士法には本人確認を直接定める条文はありません。しかし、信用や誠実さに関する義務があり、確認を怠ると過失や懲戒の対象となる可能性があります。

犯罪収益移転防止法についてはこちらの記事でも紹介しています。併せてご覧ください。

【2027年4月改正予定】犯収法(犯罪収益移転防止法)とは?本人確認について解説

司法書士の特定業務(独占業務)は、以下の行為の代理又は代行(特定受任行為の代理等)に係るもの指します。

- 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

- 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続

- 現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

※ 租税、罰金、過料等の納付は除く

※ 成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く

第四条の二項では、以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結を「特定取引」と定めています。

- 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

- 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続

- 200 万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

※任意後見契約の締結は除く

(特定業務から除かれているものは、特定取引にも該当せず、取引時確認の対象ではありません)

これらに則り、上記に当てはまる取引を行う際は本人確認の実施と確認記録の作成・保管が義務付けられています。

司法書士の本人確認で用いる書類

司法書士による本人確認に必要な書類は、依頼内容や依頼者が個人か法人によって異なります。ここでは、それぞれの場合に必要となる書類について紹介します。

司法書士による本人確認に必要な書類は、依頼内容や依頼者が個人か法人によって異なります。ここでは、それぞれの場合に必要となる書類について紹介します。

個人の本人確認には、次のような顔写真付きの本人確認書類のうち、1点の提出が必要です。(氏名・住所・生年月日の記載があり、有効期限内のものに限ります。)

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- 住民基本台帳カード(顔写真付)

- パスポート

- 在留カードまたは特別永住者証明書 など

下記の書類については2点以上の提出が必要です。(氏名・住所・生年月日の記載があり、有効期限内のものに限ります。)

- 国民健康保険・健康保険

- 公務員共済組合の組合員証

- 国民年金手帳

- パスポート

- 児童扶養手当証書

- 身体障害者手帳 など

法人の本人確認の場合は、以下の書類の提出が必要です。

- 登記事項証明書

- 会社の印鑑証明書

- その他の書類(代表者個人の本人確認情報)

本人確認について詳細はこちらの記事でも紹介しています。併せてご覧ください。

2026年4月改正予定|携帯電話不正利用防止法とは?本人確認への影響と対応

司法書士が被るリスク

司法書士が本人確認業務を怠った場合、大きく分けて2つのリスクがあります。

- 罰則を科せられるリスク

- 犯罪収益の移転を助長し、不正な法的手続きをしてしまうリスク

司法書士がその本人確認を怠った場合、戒告または2年以内の業務停止などの罰則を科せられるリスクがあります。

2020年8月1日から「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」(令和元年法律第29号)が施行され、より適正・迅速な懲戒を実現するために、「司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」が定められました。

引用元:司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)法務省民事局

司法書士法には「本人確認を必ず行う」といった直接的なルールはありません。ただし、「誠実に業務を行うこと」や「依頼者との信頼関係を守ること」といった規定があり、本人確認をおろそかにすると、これらの義務に違反したとみなされる場合があります。その結果、社会的な信頼を失うだけでなく、犯罪を起こすきっかけになる可能性もあります。

司法書士業務における本人確認にはeKYCがおすすめ

eKYCとは本人確認をオンライン上で行う仕組みのことです。本人確認には大きく2つの要素があります。

ひとつは、公的な本人確認書類などを使って「その人が実在する本人であるか」を確認する身元確認。もうひとつは、サービスを利用する際に「実際に使っているのがその本人であるか」を確かめる当人認証です。当人認証はあらかじめ登録されているパスワードや生体認証が手続きの際に入力されたパスワード・生体認証と一致するかどうかを照合することです。例えばWebページのログインやロック解除などが該当します。

これまでは対面や郵送による本人確認が一般的で、司法書士の業務においても依頼者と直接会って確認することが基本でした。しかし、eKYCを導入することで、こうした本人確認をオンライン上だけで完結できるようになり、司法書士業務でも依頼者の利便性向上や手続きの効率化に役立つことが期待されています。

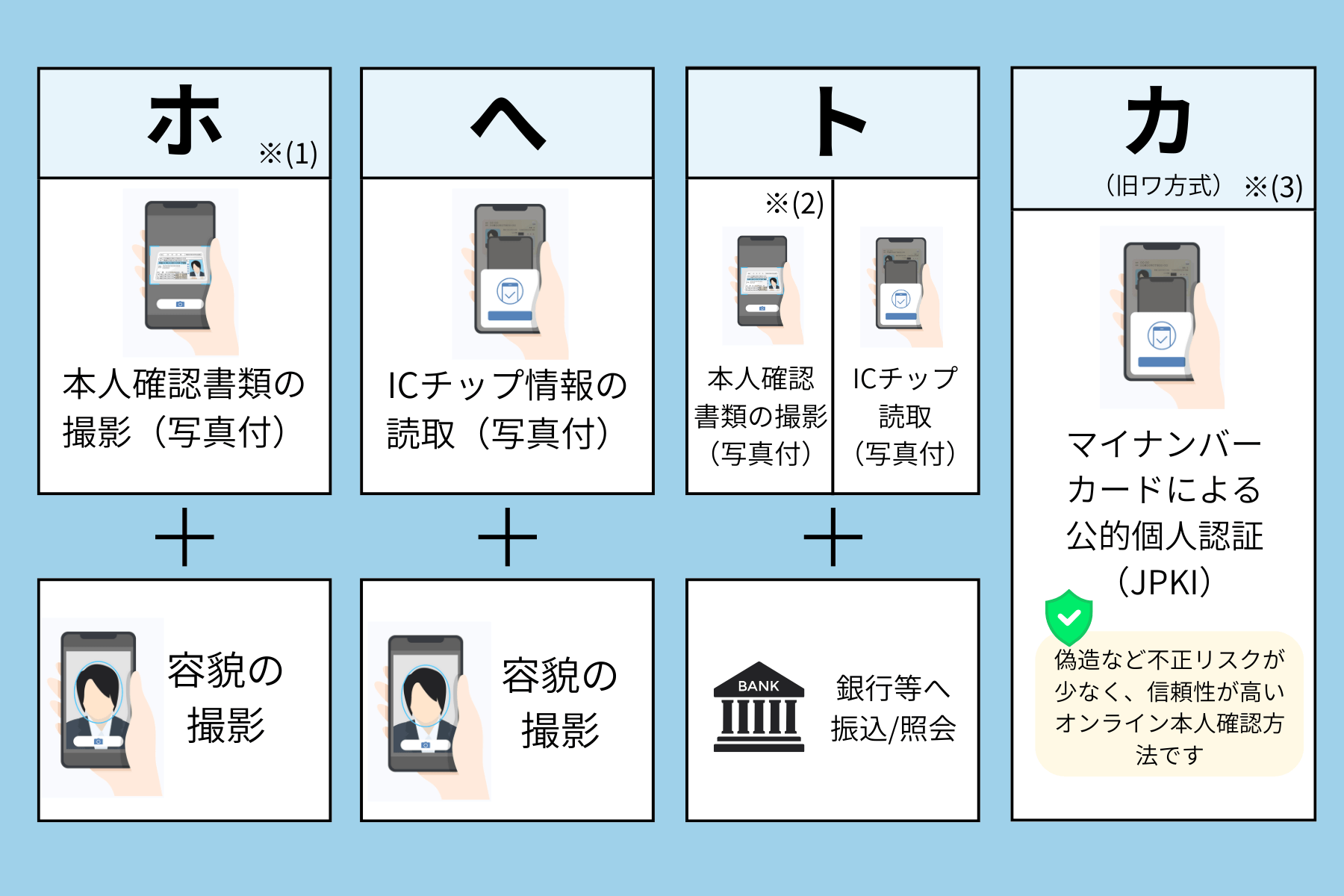

オンライン(eKYC)による本人確認方法

主なオンライン(eKYC)による本人確認方法を紹介します。

※(1)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(1)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定※(2)犯収法:2027年3月廃止予定、携帯法:2026年3月廃止予定

※(3)旧ワ方式

- (ホ)

専用のソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)の画像+本人の容貌画像の送信を受ける - (ヘ)

専用のソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類のICチップ情報+本人の容貌画像の送信を受ける - (ト)

専用のソフトウェアを使用して、本人確認書類の画像またはICチップ情報の送信+特定業者(銀行やクレジットカード会社)の本人確認情報との照合、または本人の銀行口座へ振込みを行う - (カ/JPIK方式)

マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、オンライン上で利用者本人の認証を行う方法

これまでの本人確認は「写真付きの本人確認書類と本人の容貌写真を目で見比べて確認する方法(ホ方式)」が主流でした。しかし、この方法では偽造身分証を使った不正を完全に防ぐことは難しく、なりすましや虚偽申請のリスクを含んでいました。そこで注目されているのが、マイナンバーカードのICチップを直接読み取る「JPKI方式/カ方式(旧ワ方式)」です。これは公的個人認証サービスを活用する方法で、より高いセキュリティを確保できる仕組みです。

デジタル庁は非対面の本人確認方法について、マイナンバーカードを活用した公的認証サービスに一本化していく方針を示しています。これに伴い、運転免許証などの画像送付や顔写真のない本人確認書類を用いる従来の方式は廃止される方向で検討が進んでいます。

詳しくは「eKYCとは?オンライン本人確認の概要や対応方法を解説」の記事で解説していますので、こちらも併せてご覧ください。

公的個人認証サービス機能を搭載したオンライン本人確認/eKYCツール「ProTech ID Checker」

ショーケースのeKYCツール「ProTech ID Checker」は、マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証サービス/JPKI(旧ワ方式)による照合や顔貌撮影(セルフィー)と本人確認書類との照合を行う方式により、スマホやウェブからの本人確認を速やかに実行。生体認証技術やAI技術、OCR技術により、95%以上(※)の申し込み完了率を実現し、手続きの煩雑さや時間がかかりすぎることによる離脱を防ぎます。(※2025年9月現在)

また、最短5営業日での導入が可能なため、急な本人確認ニーズや法改正への対応が求められた場合にも迅速に対応できます。システム準備に時間を取られず、スピード感をもって法令遵守体制を構築できる点も特長のひとつです。

司法書士の本人確認業務は、依頼者の信頼を守るうえで非常に重要です。今後、非対面での取引が増える中で、eKYCは欠かせない存在となるでしょう。数あるeKYCツールのなかでも「ProTech ID Checker」は、法令順守と利便性を兼ね備えたサービスとして司法書士の皆さまにもおすすめです。

- ■ 法令対応

犯収法をはじめとした様々な法律に準拠。安心して利用が可能。 - ■ 多様な本人確認方式

運転免許証やマイナンバーカードなどのIC認証の読み取り(公的個人認証(JPKI))、顔貌撮影(セルフィー)など、利用者に合わせた柔軟な確認手段を提供。 - ■ 業務効率化

書類の郵送や来所の手間がなくなり、スピーディーに取引が進められる。 - ■ 利便性向上

自宅からスマホ1つで手続きできるため、遠方の依頼者にも対応可能。

司法書士業務に「ProTech ID Checker」を導入いただいた事例

ここからは、eKYCツール「ProTech ID Checker」を活用した事例をご紹介します。 犯罪収益移転防止法の要件に対応しているだけでなく、顔認証技術を組み合わせることで、より確実でスムーズな本人確認を実現しました。

- 取引開始までの時間を短縮、お客様満足度を向上

- eKYC導入・管理に特別な開発は不要

A社では、本人確認に時間がかかることが大きな課題となっていました。依頼者との契約が成立しても、本人確認書類を郵送でやり取りする必要があり、その結果、実際の取引開始までにおよそ1週間を要していたのです。

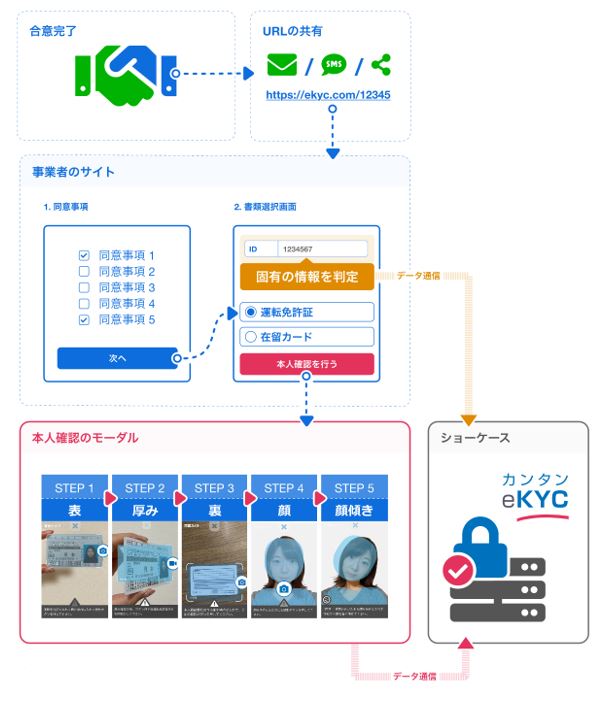

このような課題を、ショーケースのオンライン本人確認(eKYC)「ProTech ID Checker」が下記の図のような手順で解決しました。

「ProTech ID Checker」導入によって契約をよりスピーディに進められるうえ、依頼者は自宅にいながら本人確認を済ませることができます。これにより、遠方に住んでいて事務所への来所が難しい方でも、迅速かつ安全な本人確認が可能になります。

その他、「ProTech ID Checker」を導入した事例については「Protech コラム/導入事例」でご紹介しています。こちらも併せてご参照ください。当社はデジタル社会における本人確認の安全性と信頼性をサポートし、事業者さまのサービスを幅広く支援いたします。本人確認業務のオンライン化についてお困りの際は、当社までお気軽にお問い合わせください。